この記事は、らっきょうの保存や腐敗について不安を感じている方、特に「らっきょう 腐る と どうなる」と検索した方に向けて書かれています。

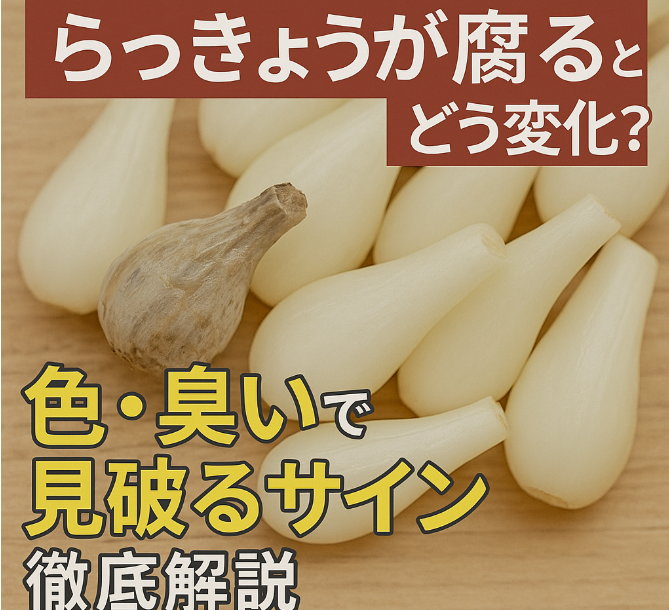

らっきょうが腐るとどのような変化が起こるのか、色や臭い、食感などの見分け方、腐った場合の健康への影響、そして安全に長持ちさせる保存方法まで、徹底的に解説します。

手作りや市販のらっきょう漬けを安心して楽しむための知識を、初心者にもわかりやすくまとめました。

らっきょうは腐るとどうなる?まず押さえたい基本的な変化

らっきょうは保存状態や時間が経つことで腐敗が進み、見た目や臭い、食感に明らかな変化が現れます。

新鮮な状態では白くツヤがあり、シャキッとした食感が特徴ですが、腐ると色がくすみ、茶色や黒っぽく変色したり、表面がぬめりやカビで覆われることもあります。

また、独特の酸味や香りが強くなり、鼻をつくような腐敗臭が発生するのも特徴です。

食感も柔らかくなり、ブヨブヨとした感触に変わります。

これらの変化を見逃さず、早めに気づくことが大切です。

らっきょうが腐敗する仕組みと原因

らっきょうが腐敗する主な原因は、保存環境の悪化や漬け液の劣化、容器の不衛生などです。

特に高温多湿の場所や直射日光が当たる場所での保存は、雑菌やカビの繁殖を促進しやすくなります。

また、漬け液かららっきょうが露出していると、空気中の微生物が付着しやすくなり、腐敗が進行します。

塩分や酢の濃度が低い場合も腐りやすくなるため、適切な漬け方や保存方法が重要です。

手作りの場合は特に、容器の消毒や密閉状態の管理が腐敗防止のポイントとなります。

- 高温多湿での保存

- 漬け液からの露出

- 塩分・酢分の不足

- 容器の不衛生

新鮮ならっきょうと腐ったものの見分け方

新鮮ならっきょうは、白く透明感があり、ハリのある見た目とシャキッとした食感が特徴です。

一方、腐ったらっきょうは色がくすみ、茶色や黒っぽいシミが現れたり、表面にぬめりやカビが発生します。

また、漬け液が濁ったり、泡が出ている場合も要注意です。

臭いも大きな判断材料で、ツンとした酸っぱい臭いや腐敗臭がする場合は食べないようにしましょう。

食感も柔らかくなり、ブヨブヨしていたら腐敗が進んでいるサインです。

| 新鮮ならっきょう | 腐ったらっきょう |

|---|---|

| 白く透明感がある | 茶色・黒・くすみ |

| シャキッとした食感 | ブヨブヨ・柔らかい |

| 爽やかな香り | 酸っぱい・腐敗臭 |

腐ったらっきょうの健康への影響と注意点

腐ったらっきょうを食べると、食中毒や腹痛、下痢、嘔吐などの健康被害を引き起こす可能性があります。

特にカビが生えている場合は、カビ毒による健康リスクも高まります。

見た目や臭いに異変を感じたら、もったいないと思わずに廃棄することが大切です。

また、漬け液が濁っていたり、泡立っている場合も雑菌が繁殖しているサインなので、絶対に口にしないようにしましょう。

家族や子どもが誤って食べないよう、保存場所や管理にも注意が必要です。

- 食中毒のリスク

- 腹痛・下痢・嘔吐

- カビ毒による健康被害

- 異変を感じたら廃棄

色・臭い・食感で見破る!腐ったらっきょうのサイン徹底解説

らっきょうが腐っているかどうかは、色・臭い・食感の3つのポイントで見分けることができます。

見た目の変化としては、茶色や黒への変色、表面のぬめりやカビ、漬け液の濁りなどが挙げられます。

臭いは、ツンとした酸っぱい臭いや腐敗臭が強くなるのが特徴です。

食感も重要で、柔らかくなったり、ドロッとした感触があれば要注意です。

これらのサインをしっかりチェックし、安全にらっきょうを楽しみましょう。

見た目で判断:茶色・黒くなった場合の特徴と画像例

らっきょうが腐り始めると、まず見た目に大きな変化が現れます。

新鮮なものは白く透明感がありますが、腐敗が進むと茶色や黒っぽいシミや全体的なくすみが目立つようになります。

特に黒ずみや茶色の斑点が出てきた場合は、腐敗がかなり進行しているサインです。

また、表面にカビが生えていたり、ぬめりが出ている場合も要注意です。

画像で比較すると、腐ったらっきょうは明らかに色が濃く、見た目にも食欲をそそらない状態になっています。

- 茶色や黒のシミがある

- 全体的にくすんでいる

- 表面にカビやぬめりがある

臭い・香りの変化からわかる腐敗サイン

らっきょうが腐ると、独特のツンとした酸っぱい臭いや、鼻をつくような腐敗臭が強くなります。

新鮮なものは爽やかな香りがしますが、腐敗が進むと刺激臭や苦味を感じる臭いに変化します。

特に、漬け液から異常な臭いがする場合や、開封時に強い異臭を感じた場合は、食べずに廃棄するのが安全です。

臭いの変化は腐敗の初期段階でも現れるため、保存中は定期的にチェックしましょう。

- ツンとした酸っぱい臭い

- 腐敗臭・刺激臭

- 苦味を感じる臭い

ふにゃふにゃ・柔らかくなったらっきょうの危険性

らっきょうは本来、シャキッとした歯ごたえが魅力ですが、腐敗が進むとふにゃふにゃと柔らかくなり、ブヨブヨした食感に変わります。

この状態は、内部まで雑菌が繁殖している可能性が高く、食べると食中毒のリスクが高まります。

また、ドロッとした液体が出てきたり、指で押すと簡単に潰れる場合も腐敗が進行している証拠です。

食感の異常を感じたら、迷わず廃棄しましょう。

- ふにゃふにゃ・ブヨブヨ

- ドロッとした液体が出る

- 指で潰れるほど柔らかい

カビ・液漏れ・ドロッと変化した時のチェックポイント

らっきょうの表面や漬け液に白や青、緑色のカビが発生している場合は、絶対に食べてはいけません。

また、容器の外に液漏れがあったり、漬け液がドロッと濁っている場合も腐敗が進行しています。

カビは見える部分だけでなく、内部にも広がっていることが多いため、少しでもカビが確認できたら全て廃棄するのが安全です。

液漏れやドロッとした変化も、雑菌やカビの繁殖によるものなので、食べずに処分しましょう。

- 白・青・緑色のカビ

- 容器の液漏れ

- 漬け液の濁り・ドロッとした変化

らっきょうの種類別に解説!塩漬け・らっきょう漬け・島らっきょう・らっきょう甘酢の腐敗の特徴とサイン

らっきょうには塩漬け、酢漬け、島らっきょう、甘酢漬けなどさまざまな種類があり、それぞれ腐敗のサインや特徴が異なります。

保存方法や漬け液の種類によっても腐りやすさが変わるため、種類ごとの特徴を知っておくことが大切です。

ここでは、代表的ならっきょうの種類ごとに腐敗のサインや注意点を詳しく解説します。

らっきょう塩漬け・酢漬けの保存と腐りやすいポイント

塩漬けや酢漬けのらっきょうは、比較的保存性が高いですが、漬け液かららっきょうが出ていたり、塩分や酢分が薄い場合は腐りやすくなります。

また、保存容器の消毒が不十分だとカビが発生しやすくなります。

塩漬けの場合は、表面に白いカビやぬめりが出てきたら要注意です。

酢漬けの場合は、漬け液が濁ったり、泡が出てきたら腐敗のサインです。

保存は冷暗所や冷蔵庫で行い、開封後は早めに食べ切ることが大切です。

- 漬け液から出ている部分が腐りやすい

- 塩分・酢分が薄いと腐敗しやすい

- 容器の消毒不足でカビ発生

島らっきょうや自家製らっきょうの保存期間と腐敗サイン

島らっきょうや自家製のらっきょうは、市販品よりも保存期間が短くなりがちです。

特に自家製の場合は、漬け液の濃度や容器の衛生状態によって腐敗しやすくなります。

保存期間の目安は冷蔵で1~2か月程度ですが、見た目や臭い、食感に異変があれば早めに廃棄しましょう。

島らっきょうは特有の香りが強いですが、腐敗すると刺激臭やぬめり、カビが発生します。

保存は密閉容器で冷蔵し、早めに食べ切るのが安全です。

- 保存期間は冷蔵で1~2か月が目安

- 見た目・臭い・食感の異変に注意

- カビやぬめりが出たら廃棄

漬け汁が黒くなった・白濁・濁りが出た場合の注意点

らっきょうの漬け汁が黒くなったり、白濁や濁りが出てきた場合は、雑菌やカビの繁殖が進んでいる可能性があります。

特に、泡が出ていたり、異臭がする場合は絶対に食べないようにしましょう。

漬け汁の変色は、保存環境や漬け液の劣化が原因で起こることが多いです。

少しでも異常を感じたら、らっきょうごと全て廃棄するのが安全です。

- 漬け汁の黒ずみ・白濁・濁り

- 泡や異臭がある場合は廃棄

- 保存環境や漬け液の劣化が原因

腐らせないために!らっきょうの正しい保存方法と長持ちのコツ

らっきょうを腐らせずに長持ちさせるためには、正しい保存方法とちょっとしたコツが重要です。

保存環境や容器の選び方、温度管理などを工夫することで、らっきょうの鮮度を保ちやすくなります。

また、開封後や自家製の場合は特に衛生面に注意し、早めに食べ切ることも大切です。

ここでは、常温・冷蔵・冷凍保存の違いや、保存期間の目安、賞味期限切れの扱い方など、実践的なポイントを詳しく解説します。

常温・冷蔵・冷凍 保存の違いと容器選び

らっきょうの保存方法には常温、冷蔵、冷凍の3つがありますが、それぞれ適した状況や注意点が異なります。

常温保存は未開封で漬け液がしっかりしている場合に限り、直射日光や高温多湿を避けて保存します。

冷蔵保存は開封後や自家製の場合におすすめで、密閉容器を使い、他の食品の臭い移りを防ぎます。

冷凍保存は長期保存に向いていますが、食感が変わることがあるため、用途に応じて使い分けましょう。

ガラス瓶や密閉できるプラスチック容器が衛生的でおすすめです。

| 保存方法 | 特徴・注意点 |

|---|---|

| 常温 | 未開封・漬け液たっぷり・冷暗所 |

| 冷蔵 | 開封後・自家製・密閉容器 |

| 冷凍 | 長期保存向き・食感変化あり |

保存期間・賞味期限の目安と期限切れらっきょうの扱い

らっきょうの保存期間は、保存方法や種類によって異なります。

市販の未開封品は常温で半年~1年程度、開封後や自家製は冷蔵で1~2か月が目安です。

冷凍保存なら半年以上持つこともありますが、風味や食感が落ちる場合があります。

賞味期限が切れた場合でも、見た目や臭い、食感に異常がなければ食べられることもありますが、少しでも不安があれば廃棄しましょう。

特にカビや異臭、液漏れがある場合は絶対に食べないでください。

- 未開封は常温で半年~1年

- 開封後・自家製は冷蔵で1~2か月

- 冷凍は半年以上保存可能

- 異常があれば廃棄

開封後・注文時に気をつけたいポイント

らっきょうを開封した後は、できるだけ早く食べ切ることが大切です。

開封後は密閉容器に移し替え、冷蔵庫で保存しましょう。

また、通販やお取り寄せの場合は、到着時にパッケージの破損や液漏れ、異臭がないか必ず確認してください。

保存中は定期的に見た目や臭いをチェックし、少しでも異常を感じたら食べずに廃棄するのが安全です。

家族や子どもが誤って食べないよう、保存場所にも注意しましょう。

- 開封後は早めに食べ切る

- 密閉容器で冷蔵保存

- 通販品は到着時に状態確認

- 異常があれば廃棄

らっきょうを安全に楽しむためのコツとQ&A

らっきょうを安全に美味しく楽しむためには、発酵と腐敗の違いを知り、保存や下処理のポイントを押さえることが大切です。

また、長期保存やカビが生えた場合の対応、手作りらっきょうの注意点など、よくある疑問にもお答えします。

ここでは、らっきょうに関するQ&A形式で、安心して食卓に取り入れるためのコツをまとめました。

発酵と腐敗の区別|安全な発酵と腐敗した時の違い

らっきょう漬けは発酵食品としても知られていますが、発酵と腐敗は全く異なります。

発酵は乳酸菌などの善玉菌が働き、酸味や旨味が増す現象で、健康にも良い影響があります。

一方、腐敗は雑菌やカビが繁殖し、異臭や変色、ぬめり、カビなどが発生する状態です。

発酵の場合は爽やかな酸味や香りが特徴ですが、腐敗は刺激臭や苦味、見た目の異常が現れます。

判断に迷った場合は、見た目・臭い・食感を総合的にチェックしましょう。

| 発酵 | 腐敗 |

|---|---|

| 爽やかな酸味・香り | 刺激臭・苦味・異臭 |

| 乳酸菌など善玉菌 | 雑菌・カビの繁殖 |

| 健康に良い | 健康被害のリスク |

らっきょう10年保存は可能?長期間保存の実際と注意事項

らっきょう漬けは保存性が高い食品ですが、10年以上の長期保存はおすすめできません。

漬け液の劣化や容器の密閉性の低下、カビや雑菌の繁殖リスクが高まるため、長期間保存したものは見た目や臭い、食感を必ず確認しましょう。

特に手作りや自家製の場合は、1~2年以内に食べ切るのが安全です。

市販品でも賞味期限を守り、異常があれば廃棄してください。

- 10年以上の保存は推奨しない

- 見た目・臭い・食感を必ず確認

- 1~2年以内に食べ切るのが安全

カビが生えた・色が変わった時の返品やご利用の目安

らっきょうにカビが生えたり、色が大きく変わった場合は、食べずに廃棄するのが基本です。

市販品で購入直後に異常があった場合は、購入店やメーカーに連絡し、返品や交換の対応を依頼しましょう。

自家製の場合も、少しでもカビや異臭があれば全て廃棄してください。

健康被害を防ぐためにも、見た目や臭いに異常があれば無理に食べないことが大切です。

- カビや異臭があれば廃棄

- 市販品は購入店に連絡

- 自家製も異常があれば全て廃棄

手作り・自家製らっきょう漬けの下処理と注意点

手作りや自家製のらっきょう漬けは、下処理や衛生管理がとても重要です。

らっきょうはよく洗い、根や皮を丁寧に取り除きましょう。

漬ける前に熱湯消毒した容器を使い、漬け液の塩分や酢分をしっかり守ることが腐敗防止のポイントです。

保存中は定期的に状態を確認し、異常があれば早めに廃棄してください。

安全に美味しく楽しむためにも、衛生管理を徹底しましょう。

- 下処理は丁寧に行う

- 容器は熱湯消毒

- 塩分・酢分を守る

- 保存中も定期的にチェック

らっきょうが腐るとどう変化?色・臭いで見破るサイン徹底解説

らっきょうは保存性が高い食材ですが、正しく管理しなければ徐々に劣化し、やがて腐敗して食べられなくなります。腐ったらっきょうを口にすると食中毒の危険もあるため、色や臭いなどのサインを見極めることが大切です。まず注目すべきは「色の変化」。新鮮なら白や淡いクリーム色ですが、腐り始めると茶色や黒っぽく変色し、さらに水気を帯びてドロっとした質感になります。カビが生えると表面に黒や緑の斑点が現れ、これは明らかな腐敗のサインです。

次に「臭いの変化」。通常のらっきょうは独特の香りと酸味が感じられますが、腐敗すると鼻を突くような刺激臭や酸っぱすぎる匂い、時にはアンモニアのような不快な臭いを発します。この時点で口にするのは危険信号です。また「味の変化」も分かりやすく、強烈な苦味や違和感のある酸味があれば、すでに腐敗が進んでいます。

食感にも変化が現れます。本来のらっきょうはシャキシャキ感が魅力ですが、腐ると柔らかくブヨブヨになり、箸でつまむと崩れてしまうほどに。さらに、漬け液にも注意が必要です。濁っていたり、糸を引くような粘りが出ていたりすれば腐敗が進行している証拠です。

- 色・臭い・食感の変化に注意

- 保存方法と衛生管理を徹底

- 異常があれば廃棄

- 安全にらっきょうを楽しもう

まとめると、腐ったらっきょうを見分けるサインは「色の濁り・黒ずみ」「強い刺激臭や酸敗臭」「ブヨブヨした食感」「漬け液の異常」の4点です。これらを一つでも感じたら、無理に食べず廃棄することが安全です。逆に、しっかり密閉容器で冷暗所や冷蔵庫に保存すれば、長期間美味しさを保つことができます。らっきょうを安心して楽しむためには、日々のチェックと正しい保存が欠かせないのです。