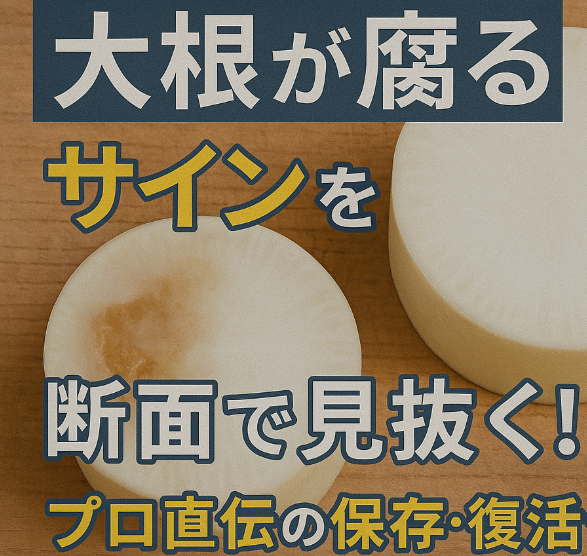

この記事は、大根の断面が変色したり異臭がしたりして「これって腐ってるの?」と不安になった方に向けた内容です。

大根の腐敗サインを断面で見抜く方法や、保存・復活のプロテクニック、食べてはいけない状態の見分け方まで、初心者でもわかりやすく徹底解説します。

安全に美味しく大根を使い切るための知識をまとめました。

大根が腐る断面サインを見逃すな|見分け方とチェックポイント

大根は新鮮なうちはみずみずしく、断面も白くてきれいですが、時間が経つと腐敗が進み、断面にさまざまな変化が現れます。

腐った大根を食べてしまうと健康被害のリスクもあるため、断面のサインを見逃さないことが大切です。

ここでは、断面で見分ける腐敗のポイントや、チェックすべき具体的な症状を詳しく解説します。

色や質感、臭いなど、五感を使ってしっかり確認しましょう。

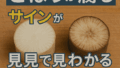

断面でわかる大根の腐敗サインとは?画像付きで解説

大根の断面には、腐敗が進むとさまざまなサインが現れます。

代表的なのは、断面の変色(茶色・黒・透明)、ぬめり、カビの発生などです。

特に、白い綿状や黒い斑点状のカビが見られる場合は、食べずに処分しましょう。

また、断面がドロドロしていたり、異臭がする場合も要注意です。

画像で比較すると違いが一目瞭然なので、下記の表も参考にしてください。

| 断面の状態 | 腐敗サインの有無 |

|---|---|

| 白くてみずみずしい | 新鮮 |

| 茶色や黒の斑点 | 腐敗の可能性大 |

| 透明・ぬめり | 劣化・腐敗進行 |

| 白カビ・黒カビ | 完全に腐敗 |

大根の断面が透明・白い・茶色に…色や見た目の変化一覧

大根の断面は、保存状態や時間の経過によってさまざまな色や質感に変化します。

透明になっている場合は水分が抜けて劣化しているサイン、茶色や黒い斑点は腐敗が進行している証拠です。

白いふわふわしたものはカビの可能性が高く、食べるのは危険です。

また、断面がスカスカしている場合は鮮度が落ちているだけで、すぐに腐っているわけではありませんが、味や食感が劣ります。

下記のリストで主な変化をまとめます。

- 透明:水分抜け・劣化

- 茶色:腐敗進行

- 黒い斑点:カビ・腐敗

- 白いふわふわ:白カビ

- スカスカ:鮮度低下

異臭・ブヨブヨなど断面以外の傷みの症状と判断基準

大根の腐敗は断面だけでなく、全体の状態にも現れます。

特に、酸っぱいような異臭や、触ったときにブヨブヨ・ドロドロしている場合は、腐敗がかなり進行している証拠です。

皮や表面に黒カビや白カビが生えている場合も、食べるのは避けましょう。

また、全体が柔らかくなっている場合や、汁が出ている場合も要注意です。

下記の表で主な症状と判断基準をまとめます。

| 症状 | 判断基準 |

|---|---|

| 異臭(酸っぱい・腐敗臭) | 腐敗確定、食べない |

| ブヨブヨ・ドロドロ | 腐敗進行、廃棄推奨 |

| カビ(白・黒) | 食べずに処分 |

| 汁が出る | 腐敗、廃棄 |

腐った大根の危険性と食べたときのリスク

腐った大根を誤って食べてしまうと、健康に悪影響を及ぼす可能性があります。

特にカビや腐敗菌が繁殖した大根は、食中毒の原因となることも。

見た目や臭いで異常を感じた場合は、無理に食べずに廃棄するのが安全です。

ここでは、腐った大根を食べた場合のリスクや、どんな症状が出るのかを詳しく解説します。

腐った大根を食べるとどうなる?食中毒や症状の実例

腐った大根には、食中毒の原因となる細菌やカビが含まれていることがあります。

これらを摂取すると、腹痛・下痢・嘔吐・発熱などの症状が現れることがあり、特に免疫力の低い子どもや高齢者は重症化するリスクも。

また、カビ毒は加熱しても分解されないため、見た目や臭いで異常があれば絶対に食べないようにしましょう。

- 腹痛・下痢・嘔吐

- 発熱・倦怠感

- 重症化すると脱水症状

腐敗の原因と発生しやすい環境(高温・湿度・夏場など)

大根が腐敗しやすいのは、高温多湿の環境や、直射日光が当たる場所で保存した場合です。

特に夏場や梅雨時期は、細菌やカビが繁殖しやすく、腐敗が急速に進みます。

また、カットした大根は断面から水分が抜けやすく、劣化が早まるため、保存方法にも注意が必要です。

冷蔵庫での保存や、新聞紙・ポリ袋で包むなど、湿度と温度管理が重要です。

| 環境 | 腐敗リスク |

|---|---|

| 高温多湿 | 非常に高い |

| 常温(夏場) | 高い |

| 冷蔵保存 | 低い |

部分的な腐敗は取り除けばOK?全体・部分ごとの対処法

大根の一部にだけ変色やカビが見られる場合、「その部分だけ取り除けば食べられるの?」と悩む方も多いでしょう。

基本的に、カビや腐敗が断面や表面に少しだけの場合は、広めにカットして取り除けば使えることもありますが、カビが内部まで広がっている場合や異臭がする場合は全体を廃棄するのが安全です。

判断に迷ったら、無理せず処分しましょう。

- カビが表面だけ:広めにカットしてもOK(自己責任)

- 異臭・ドロドロ:全体廃棄

- カビが内部まで:全体廃棄

大根が腐るまでの期間と保存状態別の賞味期限目安

大根は保存方法によって日持ちが大きく変わります。

常温、冷蔵、冷凍それぞれの保存期間の目安を知っておくことで、無駄なく使い切ることができます。

また、カットした大根は劣化が早いため、保存方法に工夫が必要です。

ここでは、保存状態別の賞味期限や、劣化のサインについて詳しく解説します。

常温・冷蔵庫・冷凍、大根の保存方法別日持ち

大根は保存方法によって日持ちが大きく異なります。

常温保存の場合は冬場で1週間程度、冷蔵庫なら2週間ほど、冷凍保存すれば1か月以上持たせることも可能です。

ただし、保存中は定期的に状態をチェックし、異常があれば早めに使い切りましょう。

| 保存方法 | 日持ち目安 |

|---|---|

| 常温(冬場) | 約1週間 |

| 冷蔵庫 | 約2週間 |

| 冷凍 | 1か月以上 |

切った大根・カット後の保存と劣化速度

カットした大根は、断面から水分が抜けやすく、劣化や腐敗が早まります。

冷蔵保存でも3~4日以内に使い切るのが理想です。

切り口はラップやポリ袋でしっかり密封し、できるだけ空気に触れさせないようにしましょう。

また、カット後は断面の変色やぬめり、異臭がないか毎日チェックすることが大切です。

- 冷蔵保存:3~4日以内に消費

- ラップ・ポリ袋で密封

- 毎日状態を確認

保存中に注意すべきサインと傾向

保存中の大根は、断面や表面の変色、ぬめり、異臭、カビの発生などに注意しましょう。

特に、冷蔵庫内でも水分が多いとカビが生えやすくなります。

保存中に少しでも異常を感じたら、早めに使い切るか廃棄するのが安全です。

また、新聞紙やキッチンペーパーで包むことで余分な水分を吸収し、腐敗を防ぐ効果もあります。

大根を長持ちさせるプロ直伝の保存テクとコツ

大根をできるだけ長持ちさせるには、保存方法に工夫が必要です。

プロの料理人や八百屋が実践している保存テクニックを知ることで、家庭でも鮮度をキープしやすくなります。

冷蔵・冷凍・常温それぞれのポイントや、新聞紙・ポリ袋・ラップの使い分け、夏場の注意点など、具体的なコツを詳しく解説します。

正しい保存で無駄なく美味しく大根を使い切りましょう。

鮮度が守れる冷蔵保存|ポリ袋・新聞紙・ラップ活用法

冷蔵保存では、大根を新聞紙で包み、さらにポリ袋に入れて野菜室で立てて保存するのがベストです。

新聞紙が余分な水分を吸収し、ポリ袋が乾燥を防ぎます。

カットした大根は断面をラップでしっかり密封し、できるだけ空気に触れさせないようにしましょう。

この方法で2週間ほど鮮度を保つことができます。

- 新聞紙で包む

- ポリ袋に入れる

- 野菜室で立てて保存

- カット面はラップで密封

丸ごと・カット別の最適保存方法

大根を丸ごと保存する場合は、葉を切り落とし、新聞紙で包んでポリ袋に入れ、冷蔵庫の野菜室で立てて保存します。

カットした大根は、断面をラップでしっかり包み、密閉容器やポリ袋に入れて保存しましょう。

丸ごと保存の方が日持ちしますが、カット後はできるだけ早く使い切るのがポイントです。

| 保存形態 | 保存方法 | 日持ち目安 |

|---|---|---|

| 丸ごと | 新聞紙+ポリ袋+野菜室 | 約2週間 |

| カット | ラップ+密閉容器 | 3~4日 |

冷凍保存と解凍のポイント&解説

大根は冷凍保存も可能です。

皮をむいて使いやすい大きさにカットし、ラップで包んで冷凍用保存袋に入れましょう。

冷凍した大根は、煮物や味噌汁など加熱調理に向いています。

解凍は自然解凍よりも、凍ったまま加熱調理するのがおすすめです。

冷凍保存で1か月以上日持ちしますが、風味や食感はやや落ちるので早めに使い切りましょう。

- 皮をむいてカット

- ラップ+冷凍用保存袋

- 凍ったまま加熱調理

- 1か月以内に消費

夏場や高温多湿環境での注意点と対処法

夏場や梅雨時期は大根が特に傷みやすくなります。

常温保存は避け、必ず冷蔵庫で保存しましょう。

冷蔵庫内でも水分が多いとカビが生えやすいので、新聞紙やキッチンペーパーで包んで余分な水分を吸収させるのがポイントです。

また、保存中はこまめに状態をチェックし、異常があれば早めに使い切るか廃棄しましょう。

- 常温保存は避ける

- 新聞紙やキッチンペーパーで包む

- こまめに状態を確認

腐りかけ大根の賢い使い道|復活テクとおすすめレシピ

少し傷みかけた大根でも、腐敗部分をしっかり取り除けば美味しく食べられる場合があります。

ここでは、腐りかけ大根の見極め方や、復活させるテクニック、加熱調理で安心して使えるケース、人気のアレンジレシピまで紹介します。

無駄なく使い切るためのアイデアをぜひ参考にしてください。

腐った部分の取り除き方とOK/NG判断

大根の一部に変色やカビが見られる場合は、広めにカットして腐敗部分をしっかり取り除きましょう。

ただし、異臭がしたり、カビが内部まで広がっている場合は全体を廃棄するのが安全です。

判断に迷ったら、無理せず処分することをおすすめします。

- 変色・カビ部分は広めにカット

- 異臭・内部までカビ:全体廃棄

- 判断に迷ったら処分

加熱・調理で安心して使えるケースと注意点

腐りかけの大根でも、加熱調理すれば安心して食べられる場合があります。

ただし、カビや異臭がある場合は加熱しても安全とは限らないため、必ず新鮮な部分だけを使いましょう。

煮物や味噌汁など、しっかり火を通す料理がおすすめです。

生食は避け、加熱調理を基本にしてください。

- 加熱調理で安心

- カビ・異臭部分は使わない

- 生食は避ける

煮物・サラダなど人気料理へのアレンジ法

少し傷みかけた大根は、煮物や味噌汁、炒め物など加熱調理で美味しく食べられます。

また、スープやカレーの具材としても活用できます。

新鮮な部分はサラダや浅漬けにもおすすめです。

下記のリストを参考に、無駄なく使い切りましょう。

- 煮物

- 味噌汁

- 炒め物

- スープ・カレー

- サラダ・浅漬け(新鮮な部分のみ)

匂い・カビ・緑色など大根の現象に対応

大根の保存や調理中に「これって大丈夫?」と感じる現象は多くの人が経験します。

表面や断面のカビ、異臭、緑色の変色など、わかりやすく解説します。

安全に大根を使い切るための判断基準や、迷ったときの対処法も紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

大根の表面や切り口にカビ・黒カビが出たらどうする?

大根の表面や断面に黒カビや白カビが発生した場合は、基本的にその部分を大きくカットしても内部までカビが広がっている可能性が高いです。

特に黒カビは健康被害のリスクがあるため、少しでもカビが見えたら全体を廃棄するのが安全です。

カビがごく一部で、異臭や変色がなければ自己責任で広めにカットして使うこともありますが、基本は廃棄を推奨します。

- カビが見えたら基本は廃棄

- ごく一部なら広めにカット(自己責任)

- 異臭や変色があれば全体廃棄

異臭や臭いが漂う場合の判断・処分の目安

大根から酸っぱい臭いや腐敗臭、カビ臭など異常な臭いがする場合は、腐敗が進行しているサインです。

このような場合は加熱しても安全とは言えないため、迷わず廃棄しましょう。

臭いが気になる場合は、断面や表面をよく観察し、少しでも異常があれば食べないことが大切です。

- 酸っぱい臭い・腐敗臭は廃棄

- 加熱しても安全ではない

- 異常を感じたら食べない

大根の緑色や中の変色…問題ないケースも解説

大根の皮や断面が緑色に変色している場合、光に当たったことでクロロフィル(葉緑素)が生成された可能性があります。

この場合は毒性はなく、食べても問題ありません。

ただし、緑色部分が苦味を感じることがあるため、気になる場合は皮を厚めにむいて使いましょう。

中が茶色や黒く変色している場合は腐敗のサインなので注意が必要です。

- 緑色:光による変色で無害

- 苦味が気になる場合は厚めに皮をむく

- 中が茶色・黒:腐敗の可能性あり

大根が腐るサイン&保存・復活テクに関するよくある質問10選

Q1. 大根の断面に黒い点が出ています。食べられますか?

A. 小さな黒い点は「ゴマ症」と呼ばれる生理現象のこともあり、その場合は食べても問題ありません。ただし広範囲に黒ずんでぬめりや異臭を伴う場合は腐敗なので廃棄してください。

Q2. 大根の断面に空洞があります。腐っているのでしょうか?

A. これは「ス入り」と呼ばれる老化現象で、腐敗ではありません。味や食感は落ちますが加熱調理すれば食べられます。ただし異臭や変色がある場合は注意が必要です。

Q3. 断面が少し黄色っぽい大根は大丈夫ですか?

A. 黄色みは鮮度低下のサインですが、臭いやぬめりがなければ食べられます。スープや煮物に活用すると違和感なく消費できます。

Q4. 大根が柔らかくなってしまいました。復活できますか?

A. 水に30分〜1時間浸けるか、濡らしたキッチンペーパーで包んで冷蔵庫に入れると水分が戻り、ある程度シャキッとします。ただし黒ずみや臭いがある場合は復活不可です。

Q5. 断面にぬめりがあります。復活できますか?

A. ぬめりは腐敗の明確なサインなので復活できません。加熱しても安全ではないため必ず廃棄してください。

Q6. 葉付き大根の葉が黄色くなりました。本体は食べられますか?

A. 葉の劣化は鮮度低下のサインですが、本体が白くてにおいやぬめりがなければ食べられます。葉は切り落として本体だけ新聞紙で包み、冷蔵保存してください。

Q7. 大根の断面が茶色く変色しています。どう判断すべきですか?

A. 茶色い変色は腐敗の可能性が高いです。少しなら厚めに切り落として使えますが、全体が変色している場合は廃棄してください。

Q8. カット大根はどのくらい日持ちしますか?

A. 冷蔵でラップ密封すれば2〜3日が目安です。早めに消費し、長期保存する場合は下ゆでして冷凍保存がおすすめです。

Q9. 冷凍した大根がスカスカになりました。食べられますか?

A. 冷凍すると繊維が壊れてスカスカになりますが、腐敗ではありません。煮物や味噌汁用なら問題なく使えます。

Q10. 大根の断面が少し乾燥しています。どうすれば復活しますか?

A. 軽い乾燥なら水に浸けたり、濡らしたペーパーに包んで保存すればみずみずしさが戻ります。ただし乾燥+変色や臭いがある場合は腐敗の可能性があるため注意してください。

大根が腐るサインを断面で見抜く!プロ直伝の保存・復活テクまとめ

大根は和食を中心に幅広く使える万能野菜ですが、保存方法を誤ると意外と早く傷んでしまいます。特に切った断面には鮮度や劣化のサインが出やすいため、そこを見極められるかどうかが、腐った大根を誤って食べないための重要なポイントです。

まず断面から見抜ける腐敗のサインにはいくつかあります。新鮮な大根の断面は真っ白で水分を含み、ハリがあります。しかし、腐り始めると①断面に黒や茶色の斑点が浮かぶ、②スカスカとした空洞が見える、③全体が黄ばんだり茶色に変色する、といった状態になります。さらに進行すると④断面がぬめりを帯びて水分がにじみ出る、⑤酸っぱい臭いや不快な匂いを放つようになり、完全に腐敗の段階です。

保存テクニックも覚えておくと安心です。大根は丸ごとなら新聞紙に包み、ポリ袋に入れて冷蔵庫の野菜室で「立てて保存」するのがベスト。これにより乾燥を防ぎつつ鮮度を長持ちさせられます。カットした大根は断面をラップでしっかり密封し、2〜3日以内に使い切るのが理想です。もし食べきれない場合は、下ゆでしてから冷凍保存することで煮物や味噌汁用に便利に使えます。

さらにプロ直伝の「復活テク」も実践的です。大根が少し柔らかくなった場合は水に30分ほど浸けると水分が戻り、シャキッとした食感がある程度復活します。また軽い乾燥やしわであれば、濡らしたキッチンペーパーで包み保存袋に入れて冷蔵庫に数時間置くとハリが戻ります。ただし、黒ずみや強い異臭、ぬめりがある大根は復活の対象外で、安全のために廃棄が必須です。

まとめると、大根が腐るサインは断面に現れる「黒ずみ・空洞・変色・ぬめり・臭い」が決め手です。正しい保存法を実践すれば腐敗を防ぎ、軽い劣化なら復活させて美味しく食べきることも可能です。断面チェックと保存・復活テクを組み合わせれば、大根を最後まで無駄なく、安全に楽しむことができるでしょう。