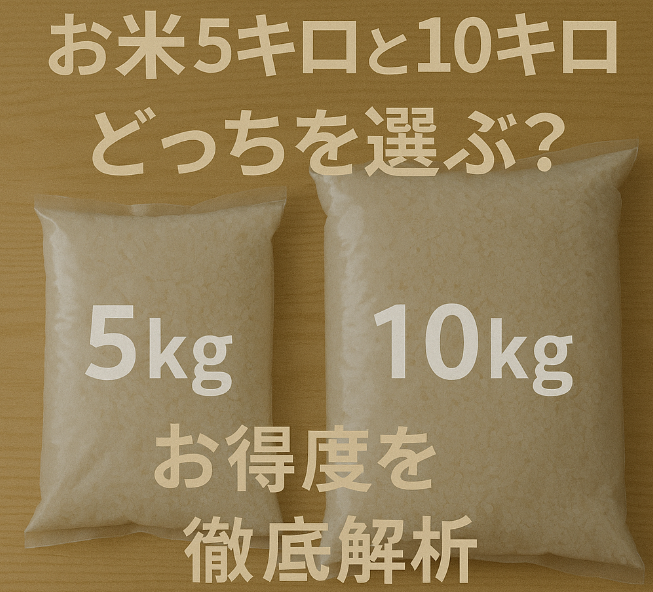

この記事は、米の購入を考えている方々に向けて、5キロと10キロのどちらがよりお得かを徹底的に分析した内容です。

特に、一人暮らしや家族構成、ライフスタイルに応じた選び方を提案し、価格や保存方法、消費量などの観点から比較します。お米の選び方に悩んでいる方にとって、役立つ情報が満載です。

お米5キロと10キロ、どっちを選ぶ?

お米を購入する際、5キロと10キロのどちらを選ぶかは、多くの人にとって悩ましい問題です。

一般的に、10キロの方が単価が安く、コストパフォーマンスが良いとされていますが、実際には家庭の状況や消費パターンによって選択が変わります。

特に、一人暮らしや少人数の家庭では、5キロの方が使いやすい場合も多いです。

どちらが自分に合っているのか、しっかり考えて選びましょう。

日本人の米消費量とその背景

日本人の米消費量は年々減少していますが、それでも主食としての地位は揺るぎません。

近年では、健康志向の高まりや多様な食文化の影響で、米の消費スタイルも変化しています。

例えば、白米だけでなく、玄米や無洗米の人気も上昇しています。

これに伴い、米の購入方法や量も見直されるようになりました。

特に、家庭の人数やライフスタイルに応じた選択が重要です。

一人暮らしとお米の消費パターン

一人暮らしの場合、米の消費量は少なく、5キロのパッケージが適していることが多いです。

例えば、1日1合のペースで食べると、5キロは約1ヶ月分に相当します。

これに対して、10キロを購入すると、消費するまでに時間がかかり、風味が落ちる可能性があります。

したがって、一人暮らしの方は、5キロを選ぶことで新鮮さを保ちながら、無駄を減らすことができます。

米の選び方:5キロと10キロのメリット

5キロと10キロの米には、それぞれ異なるメリットがあります。

5キロのメリットは、持ち運びやすさや、消費期限内に使い切れる安心感です。

一方、10キロは単価が安く、長期間のストックが可能です。

特に、家族が多い家庭では、10キロの方が経済的です。

自分のライフスタイルに合った選択をすることが、無駄を省く鍵となります。

収納スペースと米の保存方法

米を購入する際には、収納スペースも考慮する必要があります。

5キロは比較的小さく、収納しやすいですが、10キロは場所を取ることがあります。

また、保存方法も重要です。

米は湿気や温度に敏感なため、適切な容器に入れて保存することが求められます。

特に、密閉できる容器を使用することで、鮮度を保つことができます。

家庭のライフスタイルに合った選択

家庭のライフスタイルに応じて、米の選び方は変わります。

例えば、頻繁に料理をする家庭では、10キロを選ぶことでコストを抑えられます。

一方、外食が多い家庭や一人暮らしの場合は、5キロの方が使いやすいでしょう。

自分の生活スタイルを見直し、最適な選択をすることが大切です。

お米の値段を徹底比較!

米の価格は、購入する場所や銘柄によって大きく異なります。

ここでは、5キロと10キロの価格差を詳しく見ていきます。

一般的に、10キロの方が1キロあたりの単価が安くなる傾向がありますが、実際の価格は地域や店舗によって異なるため、事前に調査することが重要です。

お米5キロと10キロの価格差

5キロと10キロの価格差は、銘柄や購入場所によって異なりますが、一般的には10キロの方が1キロあたりの価格が安くなります。

例えば、コシヒカリの場合、5キロが約2,300円、10キロが約4,500円といった具合です。

このように、10キロを選ぶことで、長期的にはコストを抑えることが可能です。

スーパーと通販、どこが安い?

米を購入する際、スーパーと通販のどちらが安いかも重要なポイントです。

一般的に、通販ではまとめ買いの割引があるため、10キロの方が安く手に入ることが多いです。

しかし、スーパーではセールやポイント還元があるため、状況によっては5キロが安くなることもあります。

事前に価格を比較することが大切です。

人気銘柄別の価格とコストパフォーマンス

人気のある銘柄別に、5キロと10キロの価格を比較してみましょう。

例えば、コシヒカリやひとめぼれなどの銘柄は、5キロで約2,300円、10キロで約4,500円程度です。

これにより、10キロの方がコストパフォーマンスが良いことがわかります。

ただし、銘柄によって価格は異なるため、注意が必要です。

定期便の活用法とそのメリット

最近では、米の定期便サービスも人気です。

定期便を利用することで、毎月一定量のお米が自宅に届くため、買い忘れを防げます。

また、定期便では割引が適用されることが多く、コストを抑えることが可能です。

特に、10キロの定期便はお得感が増すため、検討する価値があります。

消費量から考えるお米のお得度

お米の選び方を考える上で、消費量は非常に重要な要素です。

家庭の人数や食事のスタイルによって、どれくらいの量を消費するかは異なります。

ここでは、年間消費量の計算方法や、一人当たりの米消費目安について詳しく解説します。

年間消費量の計算方法

年間の米消費量を計算するには、家庭の人数や食事の頻度を考慮する必要があります。

一般的に、日本人一人当たりの年間米消費量は約60キロとされています。

これを基に、家庭の人数を掛け算することで、年間の消費量を算出できます。

例えば、4人家族の場合、年間240キロの米が必要となります。

一人当たりの米消費目安

一人当たりの米消費目安は、1日1合とされています。

これを基に計算すると、1ヶ月で約9キロ、年間で約108キロの米を消費することになります。

このため、一人暮らしの方は5キロを選ぶことで、無駄なく消費できるでしょう。

家族が多い場合は、10キロの方が経済的です。

何日で消費する?5キロと10キロの違い

5キロと10キロの米を消費する日数は、家庭の食事スタイルによって異なります。

例えば、1日1合を食べる家庭では、5キロは約30日分に相当します。

一方、10キロは約60日分です。

このため、頻繁に米を食べる家庭では10キロを選ぶことで、長期間のストックが可能になります。

お米の保存方法と鮮度管理

米を長持ちさせるためには、適切な保存方法が不可欠です。

ここでは、米の保存方法や鮮度管理について詳しく解説します。

特に、冷蔵庫と常温のどちらがベストか、劣化を防ぐ容器の選び方についても触れます。

長持ちさせるための保管方法

米を長持ちさせるためには、湿気や直射日光を避けることが重要です。

密閉できる容器に入れ、冷暗所で保存するのが理想です。

また、開封後はできるだけ早く消費することが推奨されます。

特に、10キロの米を購入した場合は、早めに使い切る工夫が必要です。

冷蔵庫と常温、どちらがベスト?

米の保存方法として、冷蔵庫と常温のどちらが良いかは意見が分かれます。

冷蔵庫で保存することで、湿気や虫の発生を防げますが、温度変化が大きいと劣化の原因になることもあります。

一方、常温で保存する場合は、湿気対策が重要です。

家庭の環境に応じて選択しましょう。

劣化を防ぐ容器の選び方

米の保存に適した容器は、密閉できるものが理想です。

プラスチック製やガラス製の容器が一般的ですが、特に密閉性の高いものを選ぶことで、鮮度を保つことができます。

また、容器のサイズも重要で、5キロと10キロの米に応じた適切なサイズを選ぶことが大切です。

ご飯をもっと美味しく!炊飯の工夫

お米を選んだら、次は美味しく炊くための工夫が必要です。

ここでは、無洗米と白米の違いや、玄米のメリットとデメリットについて解説します。

また、毎月の消費を計算するポイントについても触れます。

無洗米と白米の違い

無洗米は、洗わずにそのまま炊ける便利なお米です。

手間が省ける一方で、栄養素が少し失われることがあります。

白米は、洗う手間がかかりますが、栄養価が高いです。

どちらを選ぶかは、ライフスタイルや好みによります。

玄米のメリットとデメリット

玄米は栄養価が高く、健康志向の方に人気ですが、炊くのに時間がかかるため、手間がかかります。

また、消化が悪いと感じる方もいるため、注意が必要です。

玄米を選ぶ際は、調理方法や食べる頻度を考慮しましょう。

毎月の消費を計算するポイント

毎月の米消費量を計算する際は、家庭の人数や食事の頻度を考慮することが重要です。

例えば、1日1合を食べる家庭では、月に約9キロの米が必要です。

この計算を基に、5キロと10キロのどちらを選ぶかを決めると良いでしょう。

お米5キロと10キロに関するよくある質問10選

Q1. 1キロあたりの価格はやっぱり10キロの方が安いですか?

A. はい、一般的に10キロの方が1キロ単価は安いです。例えば5キロ2,500円(1キロあたり500円)、10キロ4,500円(1キロあたり450円)といった形でまとめ買い割引が反映されています。

Q2. 少人数世帯でも10キロを買った方がいいですか?

A. 消費ペースが遅い場合はおすすめできません。2か月以上かけて食べると風味が落ちるので、一人暮らしや二人暮らしなら5キロをこまめに買った方が新鮮さを維持できます。

Q3. お米はどのくらいで食べきるのが理想ですか?

A. 精米後1か月以内が理想です。特に夏場は鮮度が落ちやすいため、早めに食べ切れる量を選ぶのが安心です。

Q4. 保存方法によっては10キロでも問題ありませんか?

A. はい。密閉容器や米びつ、冷蔵庫の野菜室で保存すれば10キロでも品質を保ちやすいです。ただし保管スペースが必要になります。

Q5. 夏と冬で選ぶ量を変えるべきですか?

A. 夏は劣化が早いため5キロの方がおすすめ。冬は気温が低く品質が落ちにくいため、10キロでも比較的安心して保存できます。

Q6. 家族が多い場合はどちらが良いですか?

A. 消費が早い大家族なら10キロが断然お得です。1日2〜3合を複数人で食べれば、1か月以内に食べ切れるので鮮度も問題ありません。

Q7. 新しい銘柄を試したい場合はどうすればいい?

A. いろいろ試したい人には5キロがおすすめです。少量ずつ買えば味比べができ、飽きずに楽しめます。

Q8. ネット通販ではどちらを選ぶ人が多いですか?

A. 送料を考慮すると10キロを選ぶ人が多いです。同じ送料でより多く買えるためコスパが良くなります。

Q9. 冷蔵保存と常温保存、どちらが良いですか?

A. 鮮度を重視するなら冷蔵保存(野菜室)がベストです。常温でも冷暗所なら保存可能ですが、夏場は虫やカビのリスクが高まります。

Q10. 結局、5キロと10キロどちらが「お得」なんですか?

A. 「コスパ」なら10キロ、「鮮度管理のしやすさ」なら5キロです。家庭の消費スピードや保存環境を踏まえて選ぶのが正解です。

お米5キロと10キロ、どっちを選ぶ?お得度を徹底解析まとめ

お米を購入するとき、5キロにするか10キロにするかで迷う方は多いでしょう。家族構成や消費スピード、保存環境によって「お得度」が大きく変わるからです。この記事では、価格面・鮮度・保存性・ライフスタイルの4つの視点から、どちらを選ぶのが賢いのかを徹底解析しました。

まず価格面では、一般的に10キロのほうが1キロあたりの単価は安く設定されており「まとめ買い割引」のメリットがあります。例えば5キロで2,500円なら1キロあたり500円、10キロで4,500円なら1キロあたり450円となり、長期的に見れば家計にやさしい選択となります。一方、5キロは初期費用を抑えやすく、少人数世帯や一人暮らしに向いています。

次に鮮度の観点です。お米は精米から時間が経つほど風味が落ち、夏場は特に劣化が早まります。10キロを買っても食べきるのに2か月以上かかる家庭では、後半は味が落ちてしまうリスクがあります。そのため、消費ペースが遅い家庭では5キロをこまめに購入したほうが常に新鮮なお米を楽しめます。

保存性の違いも重要です。お米は高温多湿に弱く、正しく保存しないと虫やカビの原因になります。10キロを買う場合は米びつや密閉容器、冷暗所での管理が欠かせません。逆に5キロなら冷蔵庫の野菜室にも入れやすく、管理がしやすい利点があります。特に夏場や梅雨の時期は少量ずつ買うほうが失敗しにくいです。

さらにライフスタイルの面も見逃せません。大家族やお米を主食にする頻度が高い家庭なら10キロでコストを抑えるのがベスト。一方で、一人暮らしやパン・麺をよく食べる家庭なら5キロのほうが鮮度を維持しやすく無駄になりにくいです。また、定期的に新しい銘柄を試したい人にとっても5キロが向いています。

まとめると、「コスパ重視・消費スピードが早い家庭」には10キロがお得で、「鮮度重視・少人数世帯」には5キロが適しています。お米は毎日の食卓に欠かせない主食だからこそ、価格だけでなく保存やライフスタイルも考慮して選ぶことが大切です。自分の家庭に合ったサイズを選ぶことで、美味しさと経済性の両方を手に入れることができるでしょう。