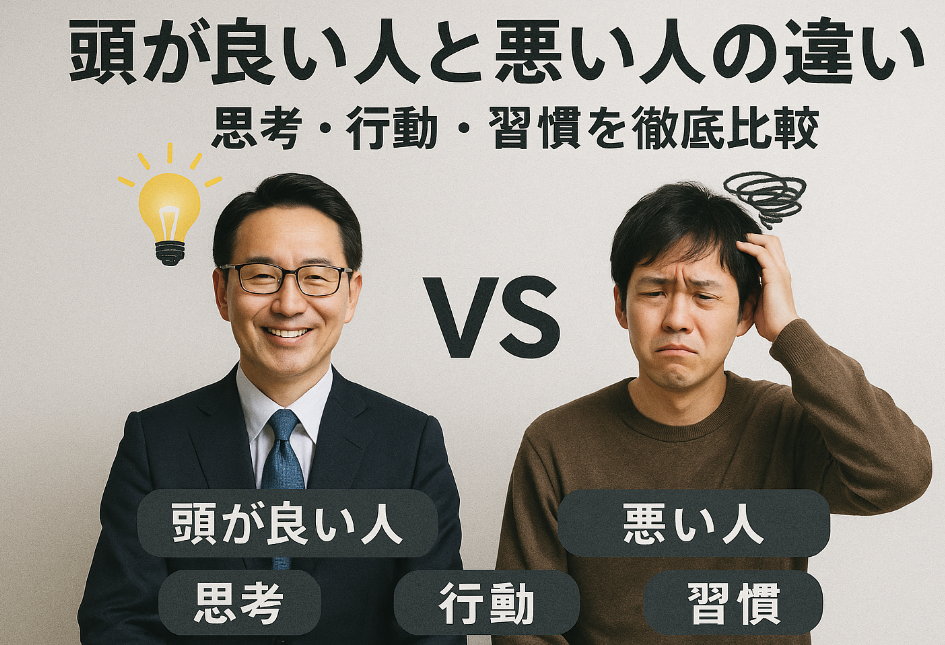

頭が良い人と悪い人の違いは、思考・行動・会話・習慣などあらゆる場面に表れます。本記事では、知性の差が日常にどう影響するのかを18の視点からわかりやすく解説します。

頭が良い人の特徴とは?

頭が良い人に共通して見られるのは、「柔軟な思考」と「効率的な行動力」です。彼らは状況に応じて視点を変えたり、他者の意見を取り入れたりする柔らかさを持っています。また、目の前の課題を効率的に片付ける術を自然と身につけており、無駄な動きや感情に振り回されません。

たとえば、会議で意見が分かれても感情的にならず、冷静に全体のバランスを見て最適解を導き出します。さらに、自分のミスも素直に受け止めて改善につなげるため、成長のスピードが早いのも特徴です。

こうした「知性」は、単に勉強ができるという意味だけでなく、人との関わり方や自己成長にも色濃く表れています。

周囲の評価も、「あの人は頭がいいよね」ではなく、「なんであんなに話が通じるんだろう」「一緒にいると気持ちがいい」といった印象に現れます。

頭が悪い人の特徴とは?

一方で、頭が悪いと感じられがちな人には「視野の狭さ」と「感情的な反応」が見られます。物事を一方的な視点で捉え、他者の意見や情報に耳を貸さない傾向が強いのが特徴です。

たとえば、ミスを指摘されたときにすぐに言い訳をしたり、他人のせいにしたりするのはその一例です。改善よりも防衛を優先してしまうため、同じ失敗を繰り返すことも。

また、短絡的に物事を判断するクセがあり、深く考えずに反応してしまうことが多いため、トラブルやすれ違いが生まれやすくなります。

こうした傾向は学力とは関係なく、日常の態度や言動ににじみ出るもの。第三者からは「話が通じにくい」「一緒に仕事をすると疲れる」と感じられてしまいます。

頭が良い人と悪い人の思考力の違い

「頭が良い」と「悪い」の最大の差は、やはり“思考力”にあります。頭が良い人は情報を多角的に捉え、論理的に筋道を立てて考える力があります。そのため、自分の中で「なぜそうなるのか」「どうすればいいのか」を自然と整理できるのです。

一方、頭が悪いとされる人は、その場の感情や印象だけで判断してしまいがち。思考のプロセスを飛ばしてしまうため、結論に説得力がなく、自分でも納得していないまま動いてしまうことがあります。

たとえば、仕事の改善提案を求められたとき、頭が良い人は「現状分析→課題の特定→具体的な改善案」という流れを踏みますが、思考力が弱い人は「とにかく変えたほうがいい」「今のままじゃダメ」という抽象的な発言に終わりがちです。

この違いが、結果として大きな信頼の差を生み出すのです。

話し方・会話力の差

頭が良い人の話し方には、「わかりやすさ」と「聞く力」が共存しています。相手の立場を想定した言葉選びができるため、専門的な話も噛み砕いて伝えることができます。そして、一方的に話すのではなく、相手の反応を見ながら柔軟に会話を進めていく姿勢があるのも特徴です。

逆に、頭が悪いとされる人は、自分が話したいことを優先してしまう傾向が強く、相手の理解度や反応を無視して一方的に話してしまいます。また、語彙力や論理の組み立てが弱いため、伝えたいことが曖昧になってしまい、誤解を招くことも。

たとえば、同じプレゼンをするとしても、頭の良い人は「結論→理由→補足」という流れで話し、相手がすぐ理解できるよう配慮します。一方で、頭が悪い人は順序がバラバラで話が脱線しやすく、「結局何が言いたかったの?」となりがちです。

会話力の差は、仕事だけでなく人間関係にも大きく影響を与える要素です。

行動パターンの違い

頭が良い人の行動パターンは、「先を見据えている」という点が大きな特徴です。無計画に動くのではなく、目標から逆算して今何をすべきかを考え、それに基づいて行動しています。また、行動量よりも“質”を重視し、なるべく最小の労力で最大の効果を出そうとします。

一方で、頭が悪いと感じられる人は、行き当たりばったりで動いたり、その場の感情で判断してしまう傾向があります。「考える前に動く」ことで、一見アクティブに見えることもありますが、結果的に無駄が多くなり、達成したいゴールに辿り着けないこともしばしば。

たとえば、勉強でも「とにかく時間をかければいい」と思う人は量に走りますが、頭が良い人は「どこをどう学べば効果的か」を先に考えて行動します。

このように、思考と行動がリンクしているかどうかが、行動パターンに大きな違いを生み出しています。

頭が良い人と悪い人の問題解決能力の差!

頭が良い人ほど、問題が起きたときに冷静に「原因」と「解決策」を切り分けて考える力があります。感情的にならず、事実ベースで状況を分析し、「どこに問題があるのか」「どうすれば再発を防げるか」を論理的に考えられるのが強みです。

逆に、頭が悪いとされる人は、問題が起きたときにすぐ感情的な反応をしてしまい、根本的な解決には至らないことが多いです。「あの人のせいだ」「運が悪かった」と外的要因に目を向けがちで、自分が何を改善すべきかに意識が向かないのです。

たとえば、チーム内のミスが起きたとき、頭が良い人はプロセス全体を俯瞰して分析します。一方で頭が悪い人は「誰がやったか」という犯人探しに終始しがちです。

このような問題解決の姿勢の違いは、信頼関係の構築やキャリアの成長にも大きな影響を及ぼします。

自己管理能力

頭が良い人ほど、時間・体調・メンタルを含めた“自己管理”が徹底しています。やるべきことの優先順位をつけ、無理のないスケジュールを組むことで、コンスタントに成果を出し続けることができます。生活リズムも整っており、脳のパフォーマンスが最大化されているのも特徴です。

一方、頭が悪い人は「やる気があるときだけやる」「ギリギリになって焦る」というパターンに陥りやすく、結果としてミスや遅れが多発しがちです。感情や気分に左右される行動は、安定性を欠いてしまい、信頼も損なわれやすくなります。

たとえば、頭が良い人は「朝の1時間で集中して難しい仕事を片付ける」など、自分のピークを理解して行動します。一方、自己管理が苦手な人は、昼夜逆転や睡眠不足でコンディションを崩しがちです。

この差は、短期では見えにくいですが、長期的な成果や人生の安定度に大きく影響してきます。

感情コントロールの差

感情をどう扱うかも、頭の良し悪しに大きく関係しています。頭が良い人は、自分の感情に振り回されず、冷静にコントロールする力があります。イライラしたときでも一呼吸おいてから発言したり、相手の立場を理解しようとする余裕を持っています。

反対に、頭が悪いとされる人は感情をそのままぶつけてしまい、人間関係の摩擦を生みやすいです。また、感情に飲まれて思考が乱れ、適切な判断ができなくなることもあります。

たとえば、ミスを指摘されたとき、頭が良い人は「確かにここが抜けてた、次から気をつけよう」と考えますが、感情的な人は「そんな言い方しなくてもいいじゃん!」と反応してしまうかもしれません。

感情の扱い方は、単なる性格ではなく、知性が表れる場面でもあるのです。

学び続ける姿勢

頭が良い人に共通しているのが、「学びを止めない」姿勢です。常に新しい情報にアンテナを張り、自分の知識やスキルをアップデートしようとします。それは好奇心でもあり、「今の自分はまだ成長途中だ」という謙虚さでもあります。

一方で、頭が悪い人ほど「もう学ばなくても大丈夫」「知ってるから」と学びに対して受け身になります。結果として、知識が古くなり、時代の変化についていけずに取り残されてしまうのです。

たとえば、同じ仕事をしていても、頭が良い人は「もっと効率よくできる方法はないかな?」と探究しますが、学びを止めた人は「これが自分のやり方だから」と改善の余地を拒みます。

継続的に学び続ける姿勢こそ、知性を育てる最大の鍵とも言えるでしょう。

頭が良い人と悪い人の他人への配慮の差

頭が良い人は、自分の行動や言葉が「他人にどう影響するか」を自然と考えています。そのため、相手が話しやすい雰囲気を作ったり、必要なサポートをさりげなく提供したりと、場の空気を読む力が高いのが特徴です。

この“他人への配慮”は、単なる優しさではなく、視野の広さや状況判断力にもとづいています。

一方、頭が悪いとされる人は、自分中心に物事を見がちで、「なぜそんな反応をされるのか」「なぜ伝わらないのか」と相手目線を欠いたまま動いてしまいます。空気を読まずに発言したり、余計な一言で場を白けさせたりすることも。

たとえば、同僚がミスをしたとき、頭が良い人は「大丈夫?サポートしようか」と言えるのに対し、頭が悪い人は「なんでそんなこともできないの?」と責めてしまうことがあります。

他人への配慮ができる人は、結果的に周囲から信頼され、チーム全体の雰囲気も良くなります。

無駄なプライドの有無

頭が良い人ほど、無駄なプライドに縛られていません。「自分が正しいと思われたい」よりも「正しい結果を出したい」という考え方を持っているため、必要があれば他人に助けを求めたり、自分の間違いを素直に認めたりします。

一方、頭が悪いとされる人は、自分を大きく見せようとしたり、間違いを認めることを“負け”と捉えてしまうことが多いです。そのため、意地を張ったり、非を認めずに問題をこじらせてしまうことがあります。

たとえば、意見が対立したときに「なるほど、それも一理あるね」と言える人と、「いや、それは違う!」と感情的に否定する人では、その後の対話の質が大きく変わります。

無駄なプライドを手放せる人は、素直さと柔軟性を武器に、より多くのことを吸収し、成長し続けられるのです。

失敗から学ぶ力

失敗したときの対応にも、頭の良し悪しははっきり表れます。頭が良い人は、失敗を「貴重な学びの機会」と捉えます。原因を冷静に分析し、次にどう活かすかを考えるため、同じ失敗を繰り返すことが少なくなります。

一方で、頭が悪い人は、失敗を「自分の評価が下がること」「恥ずかしいこと」として捉え、見て見ぬふりをしたり、責任を他人に押しつけたりしがちです。そこに学びがないため、何度も同じ過ちを繰り返してしまうのです。

たとえば、企画が通らなかったとき、頭が良い人は「どの部分が弱かったのか」「どう改善すればよかったのか」を考えますが、頭が悪い人は「上司の見る目がない」と外的要因で片付けてしまいます。

失敗を“財産”にできるかどうかは、その人の成長力と知性の証でもあります。

成功するための習慣

頭が良い人は、日常の中に「成功に近づく習慣」を無意識に取り入れています。朝のルーティンで頭をクリアに整えたり、1日のタスクを小さな目標に分けて達成感を得ながら進めたりと、自分の力を最大限に引き出す方法を知っています。

また、インプットとアウトプットのバランスを意識していて、学んだことを実践し、すぐにフィードバックを受けて次に活かす、というサイクルを自然と回しています。

一方で、頭が悪い人は日常に流されやすく、思いつきで動いたり、気分でやることを決めたりするため、継続的な成長につながりにくい傾向があります。

たとえば、「日々の読書」「朝10分の振り返り」「週に1回の学びの整理」など、ほんの小さな習慣が頭の良さと成果を作っていくのです。

頭が良い人と悪い人の情報処理能力の差

頭が良い人は、情報を「どう使うか」を常に考えながら処理しています。大量の情報に触れても混乱せず、必要なものだけを選別し、自分の知識や判断材料として整理していきます。そのため、答えを出すスピードと質が非常に高いのです。

たとえば、複雑な案件でも「これは〇〇に似ている」「この部分だけ抽出すればいい」とすぐにパターン認識できるため、他の人が悩んでいる間にスッと解決策を出せることも。

一方、頭が悪い人は、情報をそのまま受け取りすぎたり、必要な情報を見極められなかったりして、処理に時間がかかったり誤解してしまうケースが多いです。

情報過多の時代において、この処理能力の差は、仕事や学習だけでなく、人間関係や生活の質にも大きな影響を与えます。

主体性と責任感

頭が良い人には、共通して「自分で決めて、自分で動く」という主体性があります。誰かの指示を待つのではなく、自分で状況を判断し、最善の行動を選び取ることができるのです。そして、結果についても責任を持ち、うまくいかなかったときも言い訳せず改善に向かいます。

反対に、頭が悪いとされる人は「誰かがやってくれるだろう」「自分の責任じゃない」という姿勢が見えがちです。これが続くと、信頼を失いやすく、成長のチャンスも逃してしまいます。

たとえば、仕事でトラブルが起きたとき、主体性のある人は「まずは自分ができることをやってみよう」と動きますが、責任感のない人は「それって私の仕事じゃないですよね?」と距離を取ろうとします。

周囲から信頼される人は、主体性と責任感がセットで備わっているものです。

人間関係の築き方

頭が良い人は、相手との“心地よい距離感”を見極めるのがとても上手です。一方的に関係を深めようとしたり、無理に馴れ馴れしくすることはなく、相手の立場や気持ちを尊重した接し方を心がけます。そのため、自然と信頼を集め、人間関係が長続きしやすいのです。

また、相手の強みや立場を活かして関係性を築こうとするため、協力やチームワークもスムーズに進みます。

逆に、頭が悪いと感じられがちな人は、自分の感情や価値観を優先しすぎて、相手を振り回したり、無意識に距離を詰めすぎてしまうことがあります。結果として、誤解や衝突を生みやすく、信頼されにくくなるのです。

人間関係の構築は、頭の良さが“人間力”として現れる大事な場面とも言えるでしょう。

時間の使い方

頭が良い人は、時間を「投資」として使います。目先の楽しさだけではなく、「この1時間を使って何を得られるか?」を考えて行動するため、長期的に大きな成果を生み出すことができます。

スケジュールの立て方も合理的で、集中が必要なタスクは自分の頭が冴えている時間に行い、ゆるめの作業は疲れている時間にあてるなど、自己理解に基づいた時間配分ができているのが特徴です。

一方、頭が悪いとされる人は、なんとなく時間を使い、気づいたら1日が終わっていたということも少なくありません。「何にどれだけ時間をかけたか」を把握していないため、時間管理ができず、常にバタバタした印象を与えてしまいます。

「何に時間を使っているか」で、その人の考え方や価値観が表れるもの。時間の使い方は、人生の質そのものに直結します。

謙虚さと自己認識力

最後に、頭が良い人の大きな特徴として「謙虚さ」と「自分を客観視する力」があります。知識があるからこそ「まだまだ自分は知らないことがある」と理解しており、他人から学ぶ姿勢を常に持っています。

また、自分の得意・不得意を正確に認識しているため、必要に応じて助けを求めたり、人に任せる判断も的確です。

一方、頭が悪い人は、知識が浅いまま自信過剰になってしまうことも多く、「なんでも知ってるつもり」で間違いを認められなかったり、人の意見を受け入れにくくなる傾向があります。

「私はまだまだです」と言える人ほど実力があり、「自分は大丈夫」と思っている人ほど、視野が狭くなってしまう。この逆説こそが、知性の深さを物語っているのです。

頭が良い人と悪い人の違いとは?思考、行動、習慣を徹底比較まとめ

頭が良い人と悪い人の違いは、単に学歴やIQの差ではなく、「日々の考え方」「行動の質」「人との接し方」など、目に見える日常の積み重ねに表れます。以下のようなポイントが、両者を分ける大きな要因となっています。

✔頭が良い人の特徴とは?

-

柔軟で論理的な思考力がある

-

話し方や言葉選びが相手目線

-

問題解決に冷静かつ建設的に向き合う

-

自己管理と感情コントロールがうまい

-

常に学び続け、情報を整理・活用できる

-

他人への配慮や信頼構築が得意

-

無駄なプライドを持たず、素直に認める姿勢

-

失敗から学び、次に活かす成長力が高い

-

時間を大切に使い、自分を律する習慣がある

-

謙虚さと自分の立ち位置を理解する力がある

✔頭が悪い人の特徴とは?

-

視野が狭く感情的になりやすい

-

会話が一方通行で伝わりにくい

-

行き当たりばったりで非効率な行動をしがち

-

責任転嫁や言い訳が多く、自己成長が遅い

-

情報を整理できず混乱しやすい

-

プライドだけが高く、柔軟性に欠ける

つまり、頭の良さとは「他者を尊重しながら、自分の判断で行動し、常に学びと改善を続ける姿勢」なのです。特別な才能や環境ではなく、日々の積み重ねで誰でも磨いていける能力でもあります。

自分はどちらの特徴に当てはまるかを振り返ることで、今よりもっと賢く、そして豊かな人間関係やキャリアを築いていくヒントが見えてくるはずです。