気づけばつぶやいている…。独り言が多いと、「私って変?」と不安になってしまうこと、ありませんか?実はそれ、心が何かを伝えようとしているサインかもしれません。ストレスや考えすぎ、ちょっとした生活習慣まで、独り言の背景にはいろんな理由が隠れています。この記事では、独り言が増える原因とそのやさしい改善方法を、専門的な視点もまじえながらご紹介しますね。それでは、さらに詳しく説明していきますね!

\毎日更新!日替わりでお得/ 楽天ランキングページ24時間限定タイムセールはこちら<PR>

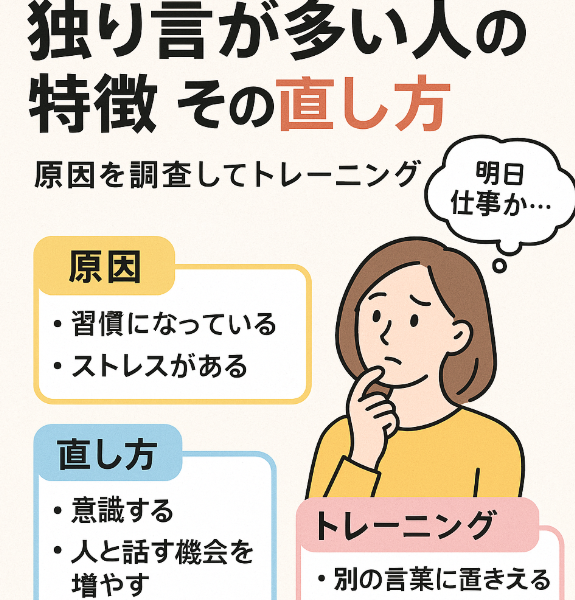

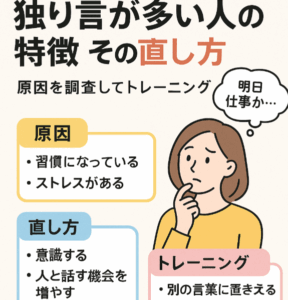

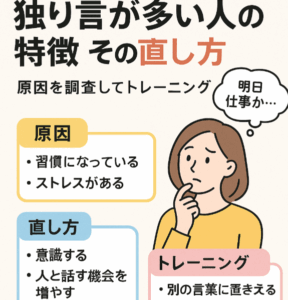

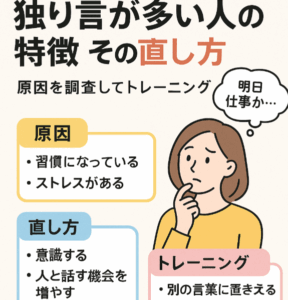

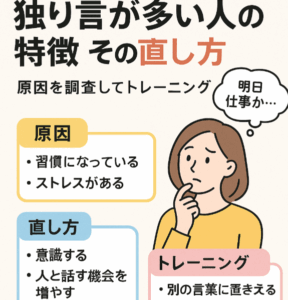

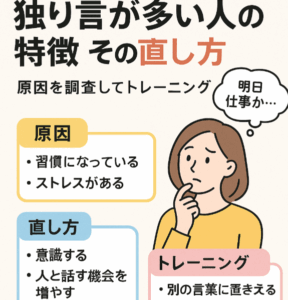

独り言が多い人の特徴とは?

独り言が多い人には、いくつか共通する特徴があります。たとえば、「頭の中で考えていることをすぐ言葉にしてしまう人」や「ひとつのことをじっくり考えたいタイプの人」などです。こういった方は、無意識のうちに口から考えがポロっと出てしまうことが多いんですね。

また、感情表現が豊かで繊細な方も独り言が多くなる傾向があります。たとえば、料理をしているときに「えーと、次はお醤油大さじ1ね」なんて、レシピを確認しながらつい声に出しちゃう…ということはありませんか?これは集中力を高めようとしている証拠でもあります。

さらに、周囲にあまり人がいない環境で過ごしている人、たとえば在宅ワークや一人暮らしをしている方は、自然と自分の思考を声に出すことでバランスを取ろうとしている場合もあるんです。

つまり、独り言が多いことは「自分の心の整理整頓の方法のひとつ」として自然に出ているだけのことも多いんですよ。

独り言が多い心理状態

実は、独り言の裏には心の状態が大きく関係しています。特に多く見られるのが、ストレスがたまっていたり、不安が大きいとき。心が落ち着かないと、思考が頭の中でぐるぐるしてしまい、それが口から出てきやすくなるんです。

たとえば、会社で嫌なことがあった帰り道。「はぁ、また上司に怒られちゃった」「私、ダメだなぁ」など、つぶやいてしまった経験はありませんか?これは、ネガティブな気持ちをなんとか処理しようとする自然な反応でもあります。

また、自己肯定感が低くなっている時期にも独り言は増えがちです。「私はこれでいいのかな」「ちゃんとできてるかな」と、確認や自己対話を重ねることで安心しようとしているのですね。

このように、独り言は心のバロメーター。多くなっているときは、「ちょっと疲れてるのかも」とご自身をやさしく労わってあげるタイミングかもしれません。

独り言の原因はこれ

独り言が多くなる原因はさまざまですが、まず第一に「思考の整理を言葉でしている」ことが挙げられます。人は頭の中で考えるだけではスッキリせず、それを声に出すことで納得したり、安心したりするんですね。

たとえば、買い物リストを頭で覚えるより「牛乳、卵、トマト…」と口に出したほうが記憶に残りやすいという経験、ありませんか?これも独り言の一種です。

また、習慣として染みついている場合もあります。子どものころに「声に出して勉強すると覚えやすいよ」と教えられた方は、大人になっても無意識にそのクセが残っているケースがよくあります。

さらに、人との会話が少ない日々を過ごしていると、知らず知らずのうちに自分との対話が増えてしまい、それが独り言として現れることも。特に一人暮らしの方や育児で孤独を感じているママさんなどに多い傾向があります。

つまり、独り言は“自分の中の会話”を外に出すだけのこと。決しておかしいことではなく、むしろ人間らしい心のはたらきのひとつなんです。

ストレスと独り言の関係

独り言が多くなる背景には、ストレスとの深い関係があります。ストレスがたまると、自分の気持ちを整理したり、吐き出したりしたくなるものですよね。でも、誰かに話すわけにもいかず、気づいたら自分に向かってつぶやいてしまっている…そんなこと、きっとありますよね。

たとえば、お仕事で疲れて帰ってきた夜。「あ~疲れた」「今日もよく頑張ったなぁ」と、ふとした瞬間につぶやいてしまう。これって、実は心の中で自分を労わろうとしているサインなんです。

また、家事や育児に追われているママさんも、ストレスがたまると「何で私ばっかり」「もう少し寝たいのに…」などの独り言が増えがちです。誰にも言えない想いを、声に出してちょっとでも解放しようとしているんですね。

このように、独り言はストレス解消のひとつの方法になっている場合もあります。ただし、独り言の内容がネガティブすぎると、逆にストレスを増やすこともあるので、少しずつポジティブな言葉に置き換えていくのがオススメです。

考えすぎのクセ

独り言が多くなる方には、「ついつい考えすぎてしまうクセ」があることも少なくありません。頭の中で「こうしよう」「ああしよう」と常に思考が巡っていると、そのまま言葉として口に出やすくなるんです。

たとえば、「今日のLINE、返し方あれでよかったかな」「あのとき、あんな風に言わなきゃよかったかも」など、過去のことをくよくよ振り返って独り言が止まらなくなる…そんな経験はありませんか?

こうした考えすぎのクセは、真面目で責任感が強い方に多い傾向があります。「ちゃんとしなきゃ」「失敗したくない」という気持ちが強いため、頭の中で何度もシミュレーションをしてしまい、それが独り言になって現れてしまうのです。

もちろん、自分自身と向き合うことは大切ですが、それが行き過ぎてしまうと心が疲れてしまいますよね。そんなときは、頭の中でぐるぐるしていることを紙に書き出してみるのもおすすめです。声に出す代わりに、視覚的に整理することで、気持ちも落ち着いていきますよ。

認知行動療法的アプローチ

もし独り言をもう少し減らしたい…と思うなら、「認知行動療法」の考え方を取り入れてみるのもひとつの方法です。これは、考え方(認知)と行動を見直すことで、気持ちのバランスを整えていく心理療法のひとつです。

まず大切なのは、「自分がどんなときに独り言を言っているか」を記録してみること。たとえば、「仕事の後にネガティブな独り言が多い」「家事の最中によくつぶやいている」など、パターンが見えてくると、そこから対策が立てやすくなります。

次に、その独り言の“中身”に注目します。「私なんてダメだ」「どうせ無理だし」など、否定的な言葉が多ければ、少しずつ「まぁいいか」「今日もよく頑張ってるよね」といった優しい言葉に置き換えてみましょう。

実際に、ネガティブな独り言が減ると、不思議と心も軽くなっていきます。これは認知行動療法の基本原理そのものなんですね。

少しずつで構いません。まずは、自分の思考にやさしく気づいてあげることから始めてみてくださいね。

独り言を書き出す習慣

独り言を減らしたいときに、いちばん簡単で効果的な方法が「書き出す」こと。頭の中にあるもやもやを“声”で外に出す代わりに、“文字”にして外に出すんですね。これだけで、ずいぶん気持ちが整理されて、独り言の頻度も自然と減ってきますよ。

たとえば、イライラしたときや、不安が頭から離れないとき。ノートやメモアプリに「今、私こんなこと考えてる」「あの一言がまだ引っかかってる」などと、そのまま書いてみましょう。誰に見せるわけでもないので、思ったままでOKです。

これは「ジャーナリング」と呼ばれる心理的セルフケアのひとつでもあり、実際にストレス軽減や自己理解の促進に役立つことが分かっています。

さらに一歩進めて、ポジティブな書き出しも取り入れると◎。「今日のよかったこと3つ」「私が今できてること」などを書き加えていくと、自然と自己肯定感もアップしていきますよ。

声に出してもスッキリしないときは、ぜひ文字で心を整えてみてくださいね。言葉のエネルギーって、本当にすごいんです。

代替行動を取り入れる方法

独り言をやめようと思っても、「言わないようにしなきゃ…」と無理に抑えるだけではなかなかうまくいきません。そんなときは、“代わりの行動=代替行動”を取り入れてあげるのがとても効果的です。

たとえば、よく独り言を言ってしまうシーンを思い出してみましょう。料理中に「えーと、次は何だっけ…」とつぶやいてしまう方は、レシピの順番をチェックリスト化して、声ではなく目で確認するように変えてみるのもひとつの手です。

また、不安なことを考えてつぶやいてしまう場合は、代わりに深呼吸やストレッチを取り入れてみるのがおすすめ。体を動かすことで気分転換にもなり、脳の思考スピードも落ち着いてきます。

あるいは、小さな声でハミングしたり、指でリズムを取るだけでも代替行動になります。意識的に“口以外の動き”で気持ちを処理していく工夫がポイントです。

「ダメなクセをやめる」のではなく、「自然な流れで他の習慣に切り替える」だけで、気づけば独り言は減っていくもの。頑張らずに、楽にできることから始めていきましょうね。

意識的に黙るトレーニング

独り言が多くて気になる方におすすめなのが、「意識的に黙る時間」をつくるトレーニング。これは一種の“自分と向き合う静寂の習慣”で、最初は少し難しく感じるかもしれませんが、慣れてくると心がふっと軽くなる感覚を味わえるようになります。

やり方はとってもシンプル。たとえば、朝のコーヒータイムの10分間だけは「声を一切出さない」と決めて過ごしてみる。あるいは、通勤中や家事の間に“無音の時間”を意識的に取り入れるだけでもOKです。

最初のうちは、つい口が動いてしまうかもしれません。でも「またしゃべっちゃった…」と責める必要はまったくありませんよ。それだけ独り言があなたの心を助けてくれていた証拠ですから♡

静かに過ごす時間ができると、内側の自分の声に耳を傾けやすくなります。「私、今こんなふうに感じてたんだな」と気づくことができるようになり、独り言に頼らなくても自分の気持ちを整えられるようになるんです。

ほんの少しのトレーニングで、心にもスペースが生まれてきます。無理なく、やさしく、自分に合ったペースで始めてみてくださいね。

周囲とのコミュニケーションを見直す

独り言が増えているときは、もしかすると「人との会話が足りていないサイン」かもしれません。特に、在宅ワークや子育て中で、1日のほとんどをひとりで過ごしている方は、自然と独り言が増えがちになります。

実際、誰かと会話をするときって、相手の反応があるからこそ、自分の思考も整理されていきますよね。でもその会話がないと、頭の中のモヤモヤをつい声にして外に出してしまうことが多くなってしまうんです。

そこでおすすめなのが、意識的に「誰かと話す時間をつくること」。電話でも、LINEでも、ちょっとした挨拶でもかまいません。たとえば、「最近どう?」と聞かれるだけでも、自分の気持ちに気づけたりしますよね。

また、話す相手がいない日でも、SNSで誰かの投稿にコメントしたり、オンラインコミュニティに参加するのもひとつの方法です。言葉を“共有する場”があることで、独り言の必要性が自然と減っていきます。

ひとり時間も大切。でも時々は、言葉を誰かと分け合うことも、自分を整える大切なリズムになりますよ。

独り言を悪化させるNG習慣

独り言を減らしたいと思っているのに、逆に増やしてしまうようなNG習慣、実はけっこう多いんです。気づかないうちにやっている方も多いので、ここで一度チェックしてみましょう。

まずひとつ目は、「ひとりで過ごす時間が長すぎること」。もちろん一人時間は大切ですが、あまりにも人との関わりが少ないと、気づかないうちに言葉を発することが“癖”になってしまいます。

ふたつ目は、「不安やイライラを溜め込みすぎること」。ストレスが蓄積すると、それを処理するために独り言が出やすくなります。たとえば、「また寝不足だ…」「やっぱり私ってダメ」など、否定的な言葉が習慣化してしまうと、心にも負担が大きくなってしまいます。

そして三つ目は、「スマホやテレビを見ながら無意識につぶやくクセ」。情報が多すぎると脳が疲れてしまい、それを整理するために言葉があふれてしまうこともあります。

こうしたNG習慣に気づくだけでも、独り言は自然と落ち着いてきます。「悪いクセを責める」のではなく、「あ、これが原因かも」とやさしく自分を見つめ直してみましょうね。

周囲の人への配慮

独り言は自分を落ち着かせるための行動ですが、場合によっては周囲の人に驚かれたり、誤解されることもありますよね。特に職場や公共の場では、無意識のつぶやきが相手に「話しかけられたのかな?」と混乱を招くことも…。

たとえば、職場で「もうこれ終わらない…」とつぶやいたとき、同僚が「何か手伝おうか?」と声をかけてくれる…でも実はひとりごとだった、というケース。これが繰り返されると、周囲も少し困ってしまうことがあります。

こうした場面を減らすためには、「独り言を言っても大丈夫な環境」と「そうでない環境」を自分なりに線引きしておくことが大切です。たとえば、自宅や車の中など、“自分だけのスペース”では自由に、でも人がいる場所では少し意識してみる、というように♡

また、もし周囲の人が独り言に気づいたとしても、軽く「つい口に出ちゃうクセなんだ〜」と笑って伝えておくだけで、相手の受け止め方もグッとやわらかくなります。

大切なのは、周りに気を使いすぎることではなく、「気持ちよく共存するためのちょっとした思いやり」。そのバランスが、自分もまわりも心地よくしてくれますよ。

専門家に相談すべきタイミング

独り言が多いこと自体は、必ずしも問題ではありません。けれど、日常生活に支障が出てきたり、自分でも「コントロールがきかない」と感じ始めたときは、心の専門家に相談するタイミングかもしれません。

たとえば、外出先でも独り言を止められなかったり、周囲の人が驚いたり不快に感じてしまうことが増えてきた場合。また、「誰かに見られてる気がする」「自分の独り言に誰かが返事してるように感じる」など、現実と少しズレた感覚が出てきたときも、早めの相談が大切です。

もちろん、そこまで深刻でなくても、「どうして私は独り言がやめられないんだろう」と悩みが繰り返されるなら、カウンセリングで気持ちを整理するだけでも心がスッと軽くなります。

最近ではオンラインで気軽に相談できるサービスも増えていますし、メンタルクリニックや心理カウンセラーなど、話しやすい相手を見つけておくと安心ですね。

自分を責める前に、“助けを借りる”という選択肢があること、どうか忘れないでくださいね。

独り言とADHD・HSPの関係

最近では、「ADHD(注意欠如・多動症)」や「HSP(繊細すぎる気質)」といった特性と独り言の関係についても、注目されるようになっています。

たとえばADHDの方は、頭の中の情報が次々に浮かぶため、それを整理しようとしてつい口に出してしまうことが多いです。「えっと、次は何をするんだっけ?」「あっ、これもやらなきゃ」と、声に出すことでタスクを管理しているんですね。

またHSPの方は、感情や刺激にとても敏感なため、「あの人の一言が気になる」「なんだかモヤモヤする…」といった内面の反応をつぶやく形で吐き出すことがあります。

これらは決して“おかしなこと”ではなく、自分の心を守るための自然な反応なんです。無理に抑えるのではなく、「私にはこういう気質があるんだな」と受け入れてあげることが大切。

必要であれば、専門の診断を受けることで日常生活がぐっと楽になることもあります。大事なのは、「どうにかしようとがんばる」より、「どう付き合っていくか」を見つけていくことなんですよ。

無意識の独り言への対処法

「気づいたらまたしゃべってた…」そんな無意識の独り言、意外と多いですよね。気にしすぎると逆に増えてしまうこともあるので、やさしく、ゆるく付き合っていくのがポイントです。

まずは、“意識しても止められないタイミング”を見つけておきましょう。たとえば「集中しているとき」「緊張しているとき」「暇なとき」など、独り言が出やすいパターンに気づくことが第一歩です。

そのうえで、「言い換え」や「置き換え」を試してみましょう。たとえば、無意識に「なんでこんなことになっちゃったの…」とつぶやく代わりに、「大丈夫、大丈夫」と声をかけ直してみる。あるいは、同じ場面で軽く深呼吸をして意識を“音”から“呼吸”に向けるだけでもOKです。

また、録音アプリで自分の独り言を聞いてみるのも、気づきを深めるきっかけになります。ちょっとびっくりするかもしれませんが、自分の癖が見えると、不思議と意識的にコントロールしやすくなりますよ。

長期的な改善のための習慣化テクニック

独り言を根本的に改善したいなら、「一気に変える」より「習慣を少しずつ変える」ことがとても大切です。毎日の小さな積み重ねが、長い目で見て自然な変化を生んでくれますよ♡

まずは、「毎日静かな時間を5分だけとる」など、簡単なルールから始めてみましょう。これは“脳に休息のスイッチ”を入れる時間になり、自然と独り言が減る土台になります。

次に、「書き出す習慣」を日々のルーティンに取り入れるのもおすすめ。朝の5分だけ、今日の気分や考えていることをメモするだけで、思考の整理ができて声に出す必要がぐんと減ります。

また、行動ログを記録するのも◎。「今日は独り言少なかったな」「夕方は多かったな」と自分の変化に気づけると、それがモチベーションになっていきます。

そして何よりも、完璧を求めず“70点でもOK”の気持ちで取り組むこと。変化には時間がかかります。でも、自分をやさしく整える力は、ちゃんとあなたの中にあるんです。

焦らず、少しずつ、自分らしいペースで進めていきましょうね。

独り言が多い人の特徴をその直し方!原因を調査してトレーニングまとめ

独り言が多いことに悩んでいる方は、決して少なくありません。でも、それは心が疲れていたり、自分を整理しようとしている自然な反応でもあります。まずは「独り言=悪いクセ」と決めつけず、自分の気持ちをやさしく受け止めてあげることから始めましょう。

独り言が多くなる原因は人それぞれですが、多くはストレス、不安、考えすぎのクセ、人との会話の少なさなどが影響しています。無意識に思考を整理しようとしていたり、感情を外に出して心を保とうとしているケースが多いのです。

改善のためには、次のような方法が有効です:

-

思考を「書き出す」ことで、声に出さなくても気持ちが整理できるようになる

-

独り言を減らす“代替行動”を用意して、深呼吸やストレッチで感情をリセット

-

意識的に「静かな時間」をつくり、自分と向き合うトレーニングを習慣化

-

日常の中で人と話す時間を少しずつ増やし、言葉の循環を外に向ける

-

無意識に出ている独り言のパターンを記録し、自分の思考グセに気づく

-

ネガティブな独り言が多い場合は、言い換えトレーニングで自己肯定感を回復

また、ADHDやHSPなどの特性を持っている方も、独り言が多くなりやすい傾向があります。これらは“個性”であり、悪いものではありません。気になる場合は、心の専門家に相談することもひとつの選択肢です。

独り言は、あなたがあなた自身を守るために発してきた言葉かもしれません。だからこそ、責めずに、焦らずに、すこしずつ整えていけば大丈夫。日々の中でやさしい習慣を重ねていくことで、きっと気づけば独り言も落ち着いていくはずです。

自分にやさしく、今日からできることをひとつずつ。あなたの心が少しでも軽くなりますように。