2025年に開催される大阪・関西万博の中でも、ひときわ注目を集めているのが「オランダ館」。そしてその魅力をより親しみやすく伝えてくれるのが、世界中で愛されるキャラクター「ミッフィー」の存在です。実はこの万博で、ミッフィーはオランダ館の公式アンバサダーに就任。可愛らしい見た目とは裏腹に、サステナビリティや循環型社会といった、地球の未来を考える深いテーマの橋渡し役を担っているんです。

オランダ館では、自然とテクノロジーが共存するライフスタイルを、ミッフィーと一緒に体験できる仕掛けが満載。大人も子どもも楽しみながら“未来の暮らし”に触れられる空間は、まさに「楽しさ」と「学び」が融合したパビリオンとなっています。

それでは、なぜミッフィーが選ばれたのか?

オランダ館の見どころは何なのか?

他のパビリオンとどんな違いがあるのか?

気になるポイントを、これから詳しくご紹介していきますね!

ミッフィーがオランダのアンバサダーに選ばれた理由とは?

オランダと聞いて、多くの人が思い浮かべるキャラクターが「ミッフィー(ナインチェ)」ではないでしょうか?この小さなウサギのキャラクターは、オランダの絵本作家ディック・ブルーナが生み出した世界的アイコン。素朴でミニマルなデザイン、そして心温まるストーリーで世界中の人々から愛されてきました。

今回の大阪万博において、ミッフィーがオランダ館の公式アンバサダーに選ばれた理由は、その「親しみやすさ」と「メッセージ性」の高さにあります。ミッフィーは子どもたちにとっては楽しく、親しみやすい存在である一方、大人にとっては“シンプルな中にある深いメッセージ”を持つ存在でもあります。これは、オランダ館が目指す「環境・社会問題を分かりやすく伝える」という理念ともぴったり合致しています。

また、ミッフィーのデザインそのものが“ミニマル”で“サステナブル”な考え方と相性が良く、無駄を省いた暮らしや循環型社会の象徴としても捉えることができます。今回の万博では、ミッフィーがナビゲーターのように展示を案内してくれる構成になっており、より多くの人にテーマを身近に感じてもらう工夫がされています。

つまり、ミッフィーはただの“可愛い顔”ではなく、未来への架け橋となる存在として選ばれているのです。

ミッフィーが登場する展示内容とは?

ミッフィーは、ただの“顔役”ではありません。大阪万博のオランダ館では、ミッフィー自身がガイド役となって、来場者と一緒に持続可能な未来について学んでいく展示が構成されています。そのため、子どもはもちろん、大人も自然にテーマに引き込まれるような設計が魅力です。

展示内では、ミッフィーが暮らす「未来の町」が再現されており、太陽光発電や雨水利用、リサイクル素材を使った家具など、サステナブルなライフスタイルを体感できる空間になっています。そこに登場するミッフィーは、動く・話す・反応するインタラクティブな存在として、来場者に語りかけてくれます。

また、ストーリー仕立てで構成されており、「ミッフィーと一緒に地球を助けよう!」というミッション型展示が展開される予定です。環境クイズに答えたり、エネルギーの流れをシミュレーションしたりすることで、ただ可愛いだけではなく“学び”につながる仕掛けが豊富です。

ミッフィーの魅力は、年齢や国籍を問わず愛される普遍的な存在であること。だからこそ、万博という国際的な場において、共通の入り口として機能し、より多くの人にメッセージが届くようになっているのです。

子どもと楽しめる体験型コンテンツ

オランダ館では、特に「子どもと一緒に来場しても満足できる」体験型コンテンツが充実しています。未来社会のしくみを子どもたちが遊びながら理解できるように、随所に工夫された仕掛けが施されています。

たとえば、パビリオン内には“こどもラボ”と呼ばれるエリアがあり、そこで未来のエネルギーを生み出す実験をしたり、食べ物の育て方を体験したりできます。さらに、リサイクル素材を使って工作するワークショップや、ミッフィーと一緒にゴミの分別にチャレンジするゲームなど、楽しみながら学べるプログラムが充実しています。

保護者にとっても安心なのは、こうした体験がすべて“教育的意義”を持っていること。ただの遊びではなく、「なぜそれが大切なのか」「自分たちの暮らしとどう関係しているのか」を、スタッフや展示がやさしく教えてくれます。また、展示スペースはバリアフリーに配慮されており、小さなお子さんや車椅子利用の方でも安心して楽しめる設計です。

体験型コンテンツの良さは、見ただけでは終わらず、「家に帰ってからも話題が続くこと」。親子での会話が自然に生まれ、持続可能な暮らしについて家庭でも考えるきっかけとなるでしょう。

ミッフィーグッズと限定アイテム!

大阪万博・オランダ館の注目ポイントのひとつが、ここでしか手に入らない「ミッフィーの限定グッズ」です。万博限定デザインのミッフィーアイテムは、お土産としても大人気が予想されており、ファンのみならず一般来場者からも注目されています。

グッズのラインナップには、ミッフィーがオランダ館のアンバサダーとして登場するオリジナルぬいぐるみ、サステナブル素材で作られたエコバッグ、竹素材を使ったミッフィーの食器セット、リサイクル素材を活用した文房具類など、環境に配慮しながらもデザイン性が高いものがそろっています。特に注目なのが「ミッフィー×SDGs」コラボアイテム。持続可能な未来をテーマにしたカラーやロゴが入っており、社会的メッセージ性も強いのが特徴です。

また、グッズ販売エリアでは商品の背景ストーリーも紹介されており、「なぜこの素材が使われているのか」「どこで作られているのか」などがわかるように工夫されています。買い物を通してサステナブルな意識を育てる仕組みがあるのは、まさにオランダらしい発想です。

これらの限定グッズは万博期間中のみの販売となるため、記念としても価値が高く、コレクション目的で訪れるファンも少なくないでしょう。限定という希少性に加え、未来へのメッセージが込められていることで、より深い満足感が得られるはずです。

大阪万博オランダ館とは?

2025年に開催される大阪・関西万博は、「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマに世界各国が最新のテクノロジーや文化を披露する一大イベントです。その中でも注目を集めているのが、オランダ館。オランダ館は、オランダ王国が出展する公式パビリオンであり、「自然とテクノロジーの調和」「サステナビリティ」「循環型社会」といったオランダが得意とする分野を軸に展示を行います。

このオランダ館の最大の魅力は、単なる展示を見るだけではなく、来場者が参加できる“体験型パビリオン”である点。来場者が直接触れて、動かして、考え、感じられる構成になっており、大人も子どもも楽しめるよう工夫されています。また、オランダの魅力を伝えるだけでなく、世界が共通で抱える課題に対するアプローチも紹介しており、非常に社会性の高い内容です。

さらに話題を呼んでいるのが、オランダの人気キャラクター「ミッフィー」が公式アンバサダーを務める点。可愛らしさとメッセージ性を両立させることで、幅広い世代にとって記憶に残るパビリオンとなることが期待されています。

つまり、オランダ館はただの展示スペースではなく、「楽しさ」と「学び」が融合した、未来のためのヒントが詰まった空間なのです。

オランダ館のテーマとコンセプト

オランダ館の中心にあるテーマは、「持続可能な未来社会を創るヒントを、自然とテクノロジーの融合から見つける」というものです。このコンセプトは、オランダがこれまで国を挙げて取り組んできた“サステナビリティ”と“循環型社会”の精神に根ざしています。オランダは国土の多くが海面下にあり、常に自然と共生する必要があったことから、水管理、農業、再生可能エネルギーなどにおいて世界的に先進的な技術を持っています。

今回の万博では、オランダ館がその強みを全面に押し出し、「どうすれば人間は自然と調和しながら豊かに生きていけるのか?」という問いに対するヒントを提示します。具体的には、食の自給自足やエネルギー循環、建築素材のリユースといった具体的な提案が展示として登場予定。どれも体験を通じて理解できるよう工夫されており、“見て終わり”ではなく“気づいて持ち帰る”仕組みが特徴です。

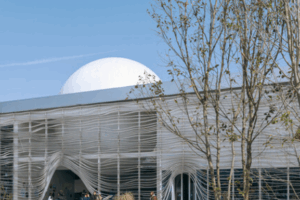

また、このテーマを視覚的にも象徴するのがパビリオンの建築デザイン。自然素材を多用し、循環を意識した構造は、まさに未来型の建築モデル。コンセプト全体を、来場者が五感で感じられるように作られているのがオランダ館の最大の魅力と言えるでしょう。

サステナビリティと循環型社会の展示

オランダ館が掲げる最重要テーマのひとつが「サステナビリティ(持続可能性)」と「循環型社会(サーキュラー・エコノミー)」の実現です。これらの考え方は、オランダが国家レベルで取り組んできたものであり、その成果や未来への取り組みがパビリオンで紹介されます。

展示では、食、エネルギー、建築資材、日常生活における資源循環の重要性が、視覚的・体感的にわかる形で構成されています。たとえば、再生可能エネルギーを活用した家庭モデルや、リサイクル素材で作られた家具、廃棄物ゼロの食堂など、「廃棄しない社会」をリアルにイメージできる工夫が随所に見られます。

さらに、来場者が参加できるインタラクティブな仕掛けも豊富で、ゴミを分別するゲームや、二酸化炭素削減量をその場で体感できる装置など、子どもから大人まで楽しみながら学べる内容になっています。展示を通じて「資源は使い捨てではなく、循環させるもの」という価値観を自然に学べるのが特徴です。

オランダ館の展示は、単なる「知識の提供」ではなく、「気づきと行動変容」を促すための体験設計になっています。それによって、サステナブルな暮らしへの一歩を踏み出すきっかけを与えてくれるのです。

オランダ館の建築デザインの特徴

オランダ館の建築デザインは、「資源を使い切らず、再利用可能な構造」を徹底的に追求した、まさに“未来の建築モデル”といえる構成です。このパビリオンの大きな特徴は、「万博終了後にすべて解体・再利用が可能」であるという点。つまり、一度きりのイベントのためだけに建てられるのではなく、未来にも活用できる建材や設計思想が取り入れられているのです。

具体的には、建物には再生可能素材(木材、バイオ素材など)が多用されており、コンクリートや鉄の使用を極力減らしています。さらに、建物そのものが“エネルギーを生み出す装置”として設計されており、太陽光発電、自然換気、雨水循環など、自然エネルギーを活かす仕組みが随所に取り入れられています。

また、内装も非常にユニーク。壁面にはリサイクルガラスやプラスチックが使用されており、美しさと機能性の両立が図られています。照明は自然光を活かすデザインになっており、昼間はほとんど電力を使わずに館内を明るく保つことが可能です。

建物全体が「資源と共に生きる」ことを体現しており、その場に立つだけでも未来のライフスタイルを直感的に感じられる空間になっています。来場者は建築そのものから学び、感じることができる、まさに“生きた教材”としての役割を果たしているのです。

SDGsとのつながり

オランダ館の展示・設計・コンテンツ全体は、国連が定める「SDGs(持続可能な開発目標)」との深いつながりを持っています。SDGsは2030年までに達成すべき17の目標で構成されており、貧困・教育・ジェンダー平等・気候変動対策など、多様な社会課題を網羅しています。オランダ館では、その中でも特に以下の目標に焦点を当てています。

まず、「目標7:エネルギーをみんなに そしてクリーンに」。オランダ館の構造自体が再生可能エネルギーを活用した設計になっており、展示でもその仕組みを学ぶことができます。そして「目標12:つくる責任 つかう責任」にも深く関係。廃棄ゼロを目指したライフスタイル提案やリサイクル素材の活用が、そのままこの目標とリンクしています。

また、「目標13:気候変動に具体的な対策を」では、展示やミッフィーの案内によって、地球温暖化の問題を身近に感じさせる工夫がされています。さらに、展示の中ではオランダが実践している食料システムや都市づくりなどの紹介もあり、これは「目標11:住み続けられるまちづくりを」にもつながっています。

SDGsをテーマに掲げるパビリオンは数多くありますが、オランダ館はそれを「押し付ける」のではなく、「共感と体験」を通して自然に学ばせてくれる点が大きな魅力です。訪れた人が「これは自分にもできる」と思える展示構成が、SDGs達成への小さな一歩を後押ししてくれます。

オランダ文化の紹介要素

オランダ館は、単なる未来の技術や環境問題だけでなく、「オランダという国の文化そのもの」にも触れられる貴重な場所となっています。サステナブルな価値観を持つ背景には、オランダ人の生活スタイルや歴史的な考え方が根付いており、それを来場者が自然に理解できるような展示が構成されています。

まず注目したいのが「水との共生」という文化です。国土の多くが海抜より低いオランダでは、古くから水害との戦いを繰り返してきました。これが現代の高度な水管理技術へとつながっており、オランダ館ではその一端を映像や模型、インタラクティブ展示で学ぶことができます。

また、オランダといえば「自転車文化」も有名です。パビリオン内には自転車をこいでエネルギーを発電する体験展示もあり、環境負荷の少ない交通手段としての自転車の魅力が楽しく学べるようになっています。

芸術とデザインもオランダ文化の大きな柱。ミッフィーを生み出したディック・ブルーナをはじめ、シンプルで洗練されたデザイン哲学が展示全体にも反映されています。館内の案内表示、インテリア、グッズに至るまで、その美意識が一貫しているため、文化の深みを“感じる”ことができるのです。

このように、オランダ館は“未来”を語るだけでなく、その根底にある“文化と知恵”を体験することで、オランダという国を立体的に理解できる場所となっています。

他国パビリオンとオランダ館の違い

大阪・関西万博には数多くの国がパビリオンを出展していますが、その中でもオランダ館は一線を画しています。他国のパビリオンが最新技術や映像表現を中心に展開する中で、オランダ館は「実際の暮らしへの応用」「行動の変化」を強く意識した展示設計となっているのが最大の特徴です。

たとえば、多くの国が“未来の都市”をCGや映像で見せる中、オランダ館は“循環する生活空間”を現実のスケールで再現し、そこを歩いて、触って、体験するという「五感で理解する構成」に力を入れています。技術の紹介よりも、「その技術をどう暮らしに取り入れるか」という視点を大切にしているのがユニークです。

また、他国では展示内容が少し難解になりがちですが、オランダ館ではミッフィーという誰もが知るキャラクターを活用することで、子どもから大人まで、さらには外国人観光客にとってもわかりやすい構成になっています。

建築面でも、ほとんどのパビリオンが“その場限り”の設計であるのに対して、オランダ館は「資源を使い切らず、持ち帰って再利用する」サーキュラー・デザインを取り入れています。展示が終わった後も「解体して次に活かす」という発想は、まさにオランダらしい持続可能性の精神を体現しているといえるでしょう。

このように、単なる“国の紹介”ではなく、“未来を共に創る対話の場”としての姿勢が、他国との大きな違いとなっています。

オランダ館のチケット・入場方法のポイント

オランダ館を訪れるにあたって、事前に把握しておきたいのがチケットの購入方法や入場に関するポイントです。大阪・関西万博では、すべてのパビリオンに自由に入場できるわけではなく、特に人気の高いパビリオンでは事前予約制や時間制限が設けられることがあります。オランダ館もその一つで、特にミッフィー目当ての来場者が多いため、混雑が予想されています。

まず、入場には大阪万博の「一般入場券」が必要です。これは日付指定制のチケットで、公式サイトやコンビニ、旅行代理店などで購入可能です。チケットの種類は一日券、通期パス、ナイト券など複数あり、予定に合わせて選ぶことができます。

オランダ館単体の入場予約については、万博公式アプリまたはウェブサイトからの事前登録が基本となる予定です。展示は滞在時間が約30〜40分程度に制限される場合もあるため、事前に入場時間を確認しておくと安心です。

また、混雑緩和のための整理券配布や、特定の時間帯だけ優先入場が可能なファストパスのような仕組みが導入される可能性もあります。小さなお子様連れの場合は、ベビーカー置き場や授乳スペースなどの情報も事前にチェックしておくとスムーズです。

事前予約の有無や混雑状況は時期によって変動しますので、こまめに公式情報を確認しつつ、余裕を持ったスケジュールで訪問するのがポイントです。せっかくの展示をゆっくり楽しむためにも、計画的な準備をおすすめします。

今後の見どころと注目情報

2025年の開幕に向けて、オランダ館はまだ進化を続けています。現在公表されている情報だけでも非常に魅力的な内容が盛りだくさんですが、今後さらに注目すべき追加発表や見どころも予定されています。特に、ミッフィー関連のコンテンツは、期間中にバージョンアップや特別イベントの開催が予告されており、リピーター来場を促す仕掛けにもなっています。

一つの注目点は、シーズナル展示の導入。季節ごとにテーマが変わる特別展示や、オランダの四季を感じられるインスタレーションが予定されており、同じパビリオンでも訪れるタイミングによって違った体験ができるようになります。春にはチューリップをテーマにした展示、夏には水資源の活用、秋には再生可能エネルギー、冬には寒冷地対応のサステナブル住宅など、変化を楽しめる構成です。

また、スペシャルトークイベントやワークショップの開催も企画されています。オランダから来日する研究者や建築家、デザイナーとの対話を通じて、より深くテーマを理解できるチャンス。子ども向けには、ミッフィーと一緒に学ぶ“こどもSDGs教室”といった体験型の教育プログラムも人気を集めそうです。

さらに、万博終了後も話題が続くような「オンライン展示」や「デジタルアーカイブ」も構築予定。来場できない人に向けても価値を届ける姿勢は、デジタル時代にふさわしい取り組みです。

これからの追加情報は、オランダ館公式SNSや万博公式サイトで随時発信される予定。新しい発表があるたびに、訪れる楽しみが増える構成になっているので、ぜひチェックを欠かさずに!

万博オランダ館にはなぜミッフィー?グッズや見どころを調査した結果!まとめ

2025年の大阪・関西万博において、オランダ館は「未来社会におけるサステナブルな暮らし」を体験できる先進的なパビリオンとして、国内外から注目を集めています。その中心にいるのが、誰もが知る人気キャラクター「ミッフィー」。彼女がアンバサダーとして、環境や循環型社会という難しいテーマを、子どもから大人まで親しみやすく届けてくれます。

展示は見るだけでなく、触れて・動いて・感じることができる体験型。自然素材を使った建築や、再生エネルギーを活用した仕組みなど、オランダが長年培ってきたサステナビリティの知恵を実際に体験できます。以下に、オランダ館が特に優れているポイントを理由と具体例を交えて整理します。

■ なぜオランダ館が注目されているのか?

理由

-

サステナビリティと循環型社会を体験できる

-

ミッフィーがナビゲーターとなり、親しみやすい

-

実際に体を動かすインタラクティブ展示が豊富

-

建築自体が持続可能性を体現

-

SDGsの具体的な目標とリンクした展示内容

具体例

-

自転車をこいで発電するコーナー

-

循環型の住宅モデル

-

ミッフィーと一緒に学ぶゴミ分別ゲーム

-

木材・再生素材でできた建物

-

SDGs目標12「つくる責任 つかう責任」を伝えるグッズ販売

■ 他のパビリオンとどう違う?

理由

-

CGや映像ではなく“本物の環境”を体験できる

-

展示後はすべて再利用される設計

-

子ども向けにも教育効果が高い設計

-

来場者の行動変容を重視した構成

具体例

-

廃棄ゼロの設計による持続可能な建築

-

季節ごとに変化するテーマ展示

-

ミッフィーの期間限定グッズで興味を持たせる工夫

-

オンラインアーカイブで来場後の学びも継続

このようにオランダ館は、かわいさと社会的メッセージを両立した唯一無二の存在。可愛いだけで終わらない“考えるきっかけ”があちこちに散りばめられています。

親子連れはもちろん、大人だけでも十分に楽しめる奥深さがあるので、万博に行くならぜひ立ち寄りたいスポットです。